全体スケジュール

| 1日目 (12/16) | |

|---|---|

| 13:00 | オープニング・アナウンス [30分] |

| 13:30 | セッション1: 行動支援 [55分] |

| 14:25 | 休憩 [15分] |

| 14:40 | セッション2: ディスプレイ [55分] |

| 15:35 | 休憩 [15分] |

| 15:50 | 査読なしセッション1: 5件 [50分] |

| 16:40 | 査読なしセッション2: 5件 [50分] |

| 17:30 | 査読なしセッション3: 5件 [50分] |

| 18:20 | 休憩 [40分] |

| 19:00 | ナイトセッション1 [120分] |

| 2日目 (12/17) | |

|---|---|

| 10:00 | オープニング・アナウンス [10分] |

| 10:10 | セッション3: ものづくり [65分] |

| 11:15 | 休憩 [15分] |

| 11:30 | セッション4: 認識 [55分] |

| 12:25 | 昼休み [75分] |

| 13:40 | セッション5: 入力インタフェース [85分] |

| 15:05 | 休憩 [15分] |

| 15:20 | 査読なしセッション4: 5件 [50分] |

| 16:10 | 査読なしセッション5: 5件 [50分] |

| 17:00 | 査読なしセッション6: 4件 [45分] |

| 17:45 | 休憩 [75分] |

| 19:00 | ナイトセッション2 [120分] |

| 3日目 (12/18) | |

|---|---|

| 10:00 | オープニング・アナウンス [10分] |

| 10:10 | セッション6: 情報提示 [55分] |

| 11:05 | 休憩 [15分] |

| 11:20 | セッション7: 教育支援 [55分] |

| 12:15 | タウンミーティング [30分] |

| 12:45 | クロージング [30分] |

登壇発表・査読なし発表

- 登壇発表(ロング発表):25分 [発表15分・質疑10分]

- 登壇発表(ショート発表):15分 [発表10分・質疑5分]

- 査読なし発表:5分 [発表5分・議論をセッションごとにまとめて実施]

セッション1: 行動支援

- 座長:伊藤 貴之(お茶の水大)

- チャット座長:簗瀬 洋平(ユニティ)

[01] LineChaser: 視覚障碍者が列に並ぶためのスマートフォン型支援システム ロング発表

要旨:

本研究ではスマートフォン1台で視覚障碍者を列の最後尾まで案内し,列の追従を支援するシステムを提案した.提案手法は,列の情報が記録された地図に対する自己位置推定,スマートフォンのRGBDカメラを用いた周囲の人物の位置検出,および検出人物が列に並んでいるかの判断を行い,列に並ぶための指示を音声と振動を用いて与える.実験から提案手法が視覚障碍者による列の最後尾の発見・追従を可能にすることを確認した.

採録時コメント:

本論文は視覚障碍者が列に並び、列の動きに合わせて移動していくという状況をスマートフォンのデプスセンサを用いてサポートするというものです。問題の発見、新規のデバイスを用いない解決、評価実験など見るべき点は多く、世間に広まることを予感させる研究となっています。

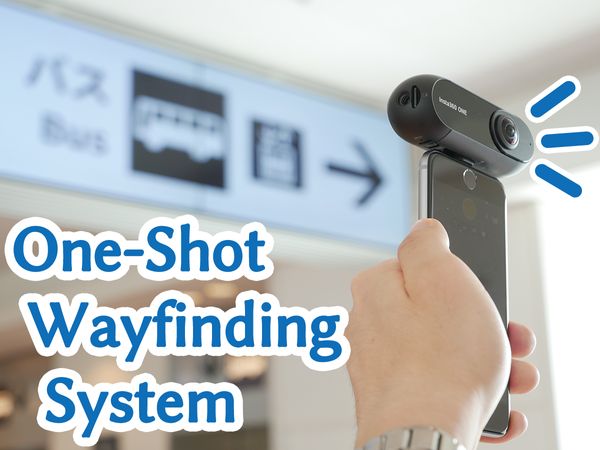

[02] One-Shot Wayfinding System: 360度スマートフォンカメラと矢印分析を用いた視覚障碍者のための公共施設における方向決定支援システム ショート発表

要旨:

本研究では公共施設での視覚障碍者による目的地への方向決定を支援するシステムを提案する.提案手法はスマートフォンに接続された360度カメラを用いて撮影した1枚の全周囲画像から,誘導サイン上の文字と矢印の解析に基づく目的地への方向推定,および音声と振動を用いた方向の指示を行う.実験の結果,提案手法は通常のスマートフォンカメラを用いた比較手法よりも少ない回転量で目的地への方向を決定できた.

採録時コメント:

本研究では、360度カメラで撮影した画像から公共施設の矢印情報を抽出し、目的地の移動を支援する手法を考案している。問題設定はシンプルであるが面白く、査読者の一定の評価を得ました。一方で,システムの有用性や妥当性については議論の余地が残されているため、今後の新規性の強化に期待したい。WISSでは、360度カメラを用いたガイド方法が実環境においてどこまで活用できるのか等について議論したい。

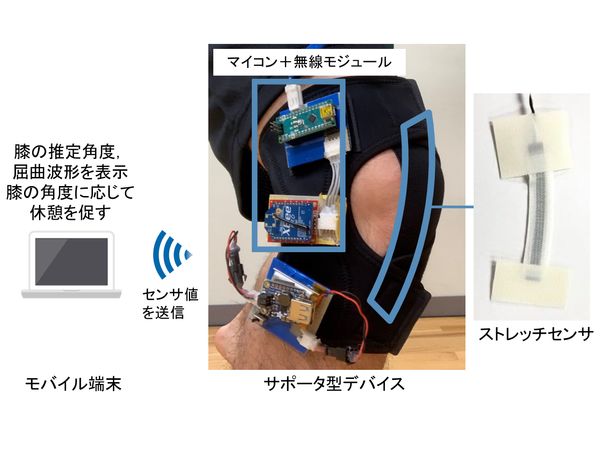

[03] ストレッチセンサを用いた常時膝角度推定によるサポータ型怪我防止システム ショート発表

要旨:

長時間のランニングによる疲労の影響で着地時の膝の角度が変化し怪我につながるが,このような変化を市民ランナーが自覚して修正するのは難しい.そこで本研究では,ストレッチセンサを備えたスポーツ用膝サポータを用いてランニング時の膝角度を推定するシステムを提案した.ストレッチセンサの値から膝角度を推定する評価実験の結果,提案システムで2°から4°の誤差で推定できることが分かった.

採録時コメント:

膝を痛めないようにランニングを続けるという問題設定に対し、装着しやすく正確な測定ができるデバイスを提案した有用性のある研究です。ウェアラブルデバイスとしてストレッチセンサの利用は発展性があり、今後の解析が期待されるため、本ワークショップでの短い発表に適した論文であると判定します。

セッション2: ディスプレイ

- 座長:小池 英樹(東工大)

- チャット座長:大坪五郎(NTTデータ)

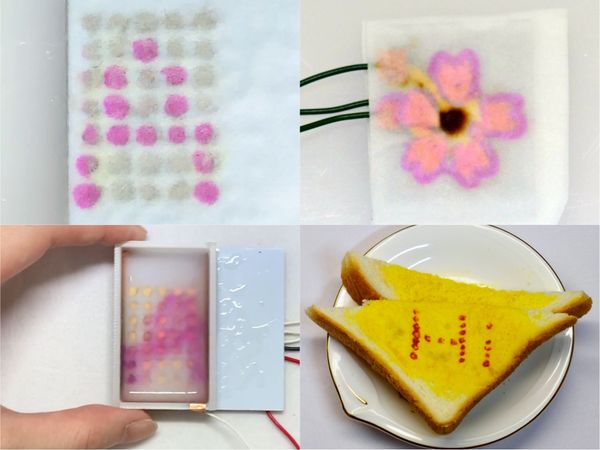

[04] 電解イオンディスプレイ ロング発表

要旨:

本研究では,電気分解により生成するイオンを利用し,湿潤面上にカラーパターンを表示する手法を提案する.電極パターンの実装に既存の回路実装技術を適用することで,任意のパターンをコンピュータ制御により表示可能である.また,パターン表示後に逆向きに通電し電極の極性を反転させることで,表示色を薄め,逆電極イオンによる反応色で表示することができる.提案手法は低コストで小型化が容易であり,一部の食品を表示媒体として使用可能である.

採録時コメント:

すべての査読者の総意として、新規性、有効性、参加者へのインパクト3点を考慮にいれたうえで、 「ロング採録」がふさわしいと判断しました。 特に、5.3「スタンプ式」においての、「任意のカラーパターンを食品の表面 に表示することができる」に関して、とても可能性が感じられる研究だと判断しました。

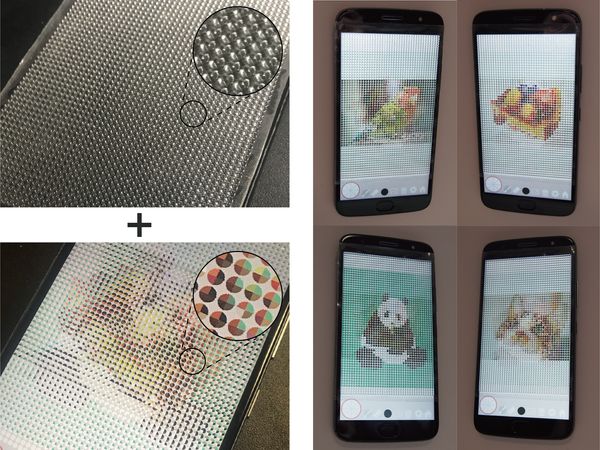

[05] カスタマイズ可能な二次元レンチキュラを用いた多視点情報提示手法の提案 ショート発表

要旨:

レンチキュラは,ユーザの視点によって絵柄が変化する仕組みで,印刷物やディスプレイなどに応用されているが,個人のモノづくりではあまり利用されてこなかった.そこで本研究では,UVプリンタで造形可能なレンズアレイを用いた二次元レンチキュラを提案する.本手法では,レンズアレイの直径/厚み/サイズなどをカスタマイズして出力し,独自のパターン設計ツールと組み合わせて,視点に応じて二次元方向に画像が変化する情報提示を行うことができる.

採録時コメント:

全ての査読者が,レンズアレイによる2次元レンティキュラの実現とその基礎性能の評価について,新規性と有用性を認めています.発表の規模からショート採録が妥当と判断します.

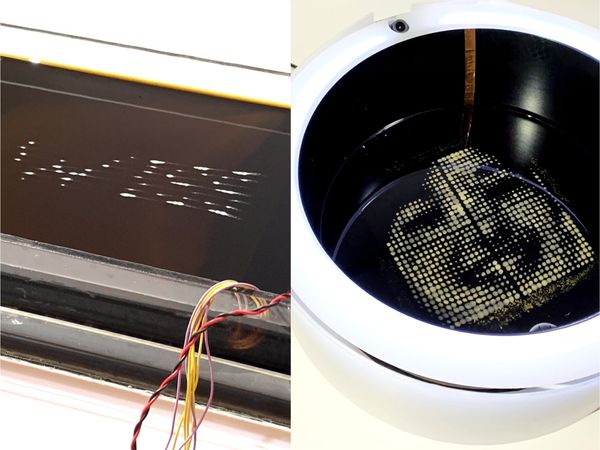

[06] 電気分解気泡による流水ティッカー表示と高画素階調表示 ショート発表

要旨:

電気分解により発生する気泡を用いて情報提示を行う手法が提案されている.本研究ではこれを拡張し,表示の更新速度を高速化する手法と高画素階調表示を実現する手法を提案し,2点の気泡表示デバイスを開発する.1点目は,泡によるメッセージを水路の下流に向かって流しながら表示する“UTAKATA”である.2点目は,水盤に対面したユーザの顔を水面に泡で表示する鏡のようなディスプレイ“Bubble Mirror”である.

採録時コメント:

昨年度発表された電気分解泡ディスプレイを拡張し,「1ライン電極 + 流水によるティッカー提示」と,「高解像度電極 + グレースケール提示」を実現した論文です.確かな技術的進歩と,アートやエンターティンメント等の幅広い表現分野への応用可能性を感じられます.コアとなる技術は昨年度と同様であることを考慮して,ショート採録と判断しました.

セッション3: ものづくり

- 座長:志築 文太郎(筑波大)

- チャット座長:栗原 一貴(津田塾大)

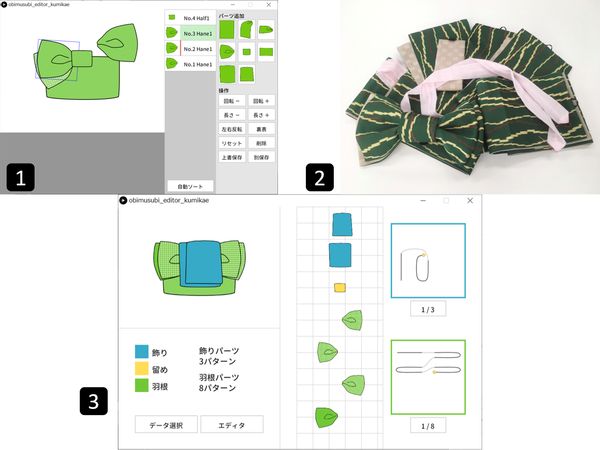

[07] パーツの集合体を利用した半幅帯のための帯結び形状デザインツールの提案 ロング発表

要旨:

本稿では女性の和服帯の一種である半幅帯に注目し,半幅帯の帯結びをパーツの集合体として扱うというアイデアをもとに,3つの提案を行う.第一に,パーツの組み合わせによって帯結びの形状データを作成する帯結びエディタを提案する.第二に,パーツの組み合わせでさまざまな帯結びに変えられる実世界の帯「組み替え帯」を提案する.また第三に,帯結びエディタで作成したデータから組み替え帯を組み立てる支援として,帯結びの形状データと組み換え帯とのパーツ対応やパーツのたたみ方などを示すソフトウェアとその構造計算手法を提案する.

採録時コメント:

本研究では、カジュアルな着物や浴衣に合わせて用いられる半幅帯の帯結びに着目し、その支援を行う枠組みを提案しています。提案する3つのシステム・手法は半幅帯の帯結びのデザイン・作製で有益であると考えられ、WISSにおいては同じ結び方の中でどの程度デザインに差異を出せるか、構造図の計算の妥当性、帯結びの表現力などについて議論できればと思います。

[08] Pop-up Print: 双安定な折りたたみ3Dプリント ロング発表

要旨:

3Dプリンタの長い造形時間と高価なサポート材消費を削減するため,物体を折りたたんだ状態で3Dプリントした後に展開させる手法,Pop-up Printを提案する.本研究ではまず基本的な形状を複数のパラメータを変化させて3Dプリントし,展開された状態での自立安定性への影響を測定した.この結果に基づき,双安定性を考慮した3D形状の折り線位置をインタラクティブに決定できる設計ツールを実装した.最後に造形例を複数提示し,本手法の有効性を示した.

採録時コメント:

本研究では3Dプリント時における造形時間の短縮とサポート材の消費削減を実現する新しい設計手法 "Pop-up Print" を提案している。設計された物体は必要に応じていつでも簡単に折りたたむことができ、収納性の観点でも優れている。論文の記述も明解であり、いずれの査読者もWISSで議論するべき論文として採録を推薦した。手法の適用範囲や技術的発展性などについて活発な議論ができると期待する。

[09] 手芸初心者を対象とした猫用ケープの制作支援システム ショート発表

要旨:

本稿では猫用ケープのデザインと制作を支援するシステムを提案する.提案システムでは猫用ケープの基本形となる型紙を元に,パーツの組み合わせを選択することでデザインを行う.外部のペイントソフトとの連携をする機能も用意することで詳細なデザインを実現可能とした.また,猫の大きさと種類を入力することで作成したデザインの型紙を出力し実際に制作支援も行った.

採録時コメント:

先行研究や周辺領域/サービスの調査が不足していると感じます。 ケープだけではなく、ペットの柄や毛の長さ等など作成する点は改善点も見当たりますが作り込まれている印象を感じています。 着眼点や将来性に期待できる研究と判断し、ショート採録(シェファーディングあり)と評価しました。

セッション4: 認識

- 座長:坂本 大介(北海道大)

- チャット座長:瀬川 典久(京都産業大)

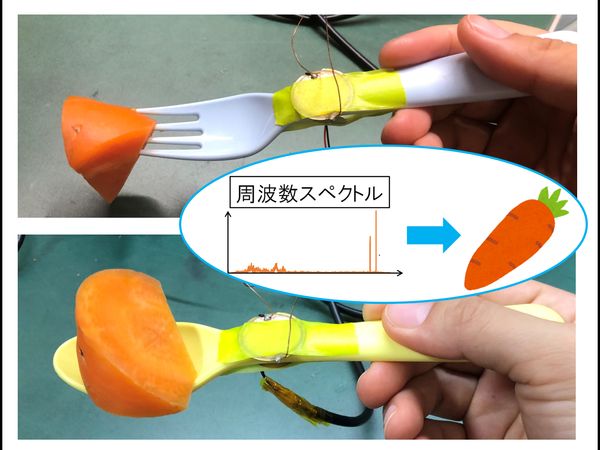

[10] アクティブ音響センシングを用いた食材認識カトラリー ロング発表

要旨:

ユーザが道具を介して物体とインタラクションをする場面において,ユーザが使用する道具にアクティブ音響センシング技術を適用させることで,ユーザが道具を介して接触した物体を認識する手法を提案する. 提案手法は,ユーザが使用する道具にスピーカとマイクを取り付け,スピーカから音響信号を流し,道具が物体に接触した際に物体を伝搬した音響信号をマイクから取得し,その音響信号の周波数特性を解析することで物体を認識する.

採録時コメント:

本論文では、フォークもしくはスプーン型デバイスにマイクとスピーカを取り付け、アクティブ音響センシングによって,食材の判別をすることを試みています。カトラリーに接触する食材の判別をするという発想は新しく、先行研究との差分も十分にあります。 実際の食事シーンでは、調理されることで食材の組成が変化することや、唾液や食材の一部が残ることによる精度への影響、同時に複数食材を同時に食べた場合の認識方法などの課題は残りますが,評価実験を丁寧におこなっており、食材の刺し方・載せ方にばらつきがあっても高い結果になったことが評価されました。

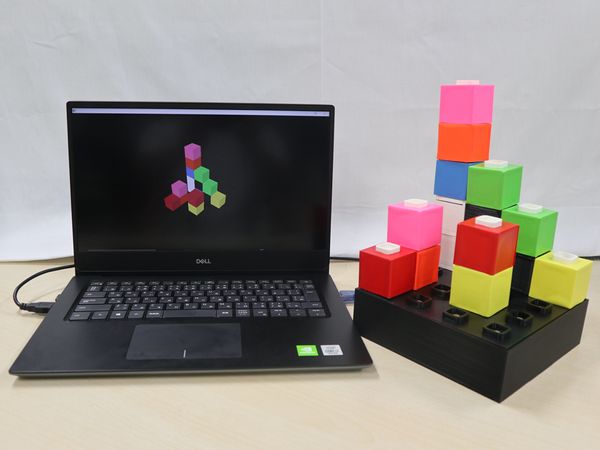

[11] モジュラー型パルス遅延回路に基づく3Dモデリングのためのインタラクティブブロック ショート発表

要旨:

ユーザが現実のブロックを用いて3Dモデリングを行うための,モジュラー型のパルス遅延回路に基づく,インタラクティブなブロックシステムを開発した.本システムにおけるブロックは,パルスを遅延させて出力する安価なアナログ回路のみを内蔵する.本システムは,パルスの出力時間に基づきブロックの段数を識別し,電圧値に基づき種類を識別する.本システムにおいて,1段であれば100種類,20段であれば25種類のブロックの識別が可能となる見込みである.

採録時コメント:

安価なアナログ回路のみを内蔵したブロックの提案で、電圧測定で積み重ね段数や種類、積み重ね順を識別する機構を提案しており、新規性があると判断する。 一方で、インタラクティブブロックとしての有用性は判断できなかった。

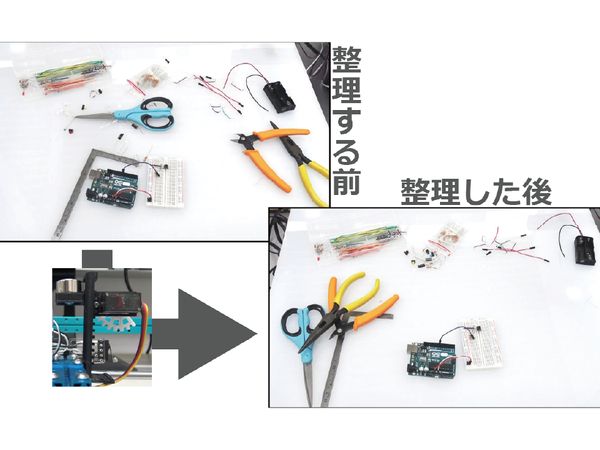

[12] PartsSweeper: 電子部品や工具をさりげなく整理するインタラクティブ・デスクの試作と応用 ショート発表

要旨:

デスクワーク等を行う作業机,特に電子工作では多数の電子部品や工具が机の上に配置され,それらを組み合わせて使用するために煩雑になりやすい.本研究では,電子工作等の作業机に着目し,さりげなく机上の工具/部品等を移動・整理するシステム「PartsSweeper」を提案する.本システムは,机の裏に設置したXY プロッター,ヘッド部の永久磁石と昇降機構,及び作業空間を入力するタブレット端末を中心に構成される.特別なセンシングを行うことなく,工具と電子部品を個別に移動/整理することを目指す.本論文ではデバイスやシミュレータの実装と,基礎的な動作検証,また応用例について報告する.

採録時コメント:

作業机の上の部品や工具をさりげなく整理するシステムを実現するために,電子部品や工具が磁性体である点に着目し,机の下の磁石を制御することによって物を移動させる手法を提案している.「さりげない」というコンセプトの明確化と,技術的妥当性に関しては更なる議論が必要なことから,ショート採録と判断された.

セッション5: 入力インタフェース

- 座長:橋本 直(明治大)

- チャット座長:樋口 啓太(Preferred Networks)

[13] FieldSweep: 永久磁石の配列とスマートフォン磁気センサを用いた二次元トラッキング手法 ロング発表

要旨:

永久磁石とスマートフォンのみを用いた平面上のトラッキング手法,FieldSweepを提案する.本手法は,適当な位置に配置された永久磁石の磁場を利用し,平面上での磁気センサの位置を推定する.磁気センサはスマートフォンに内蔵されているものを使用し,平面側は磁石と磁石固定用の板のみで構成されているため,システムに電源や電子部品の取り付けは必要ない.発表では,トラッキングのために必要な条件,実装したプロトタイプを報告し,今後の発展や応用について議論する.

採録時コメント:

複数の磁石を平面上に並べ,安価・バッテリレスで 2次元のトラッキングを実現するという興味深い手法を提案しており,査読者全員が新規性を認めています. WISSでの発表としてもふさわしい内容であると判断したため,ロング採択と判定しました. 一方,論文中では一部不明瞭な箇所があることから,それらの修正を条件とした.

[14] ORANGE: 360度カメラと画像認識技術によるユニバーサルリモコン ショート発表

要旨:

家庭内の複数のスマートデバイスを統一的に操作できる汎用リモコンが求められている.これまで,環境中のセンサを用いてユーザ操作を検出する手法が多く提案されているが,センサ設置や調整などの導入コストの高さが問題となる.そこで本稿では,1台の360度カメラと複数の画像認識技術からなる手持ちの汎用リモコンシステムORANGE(One Remote forAll New GEneration things)を提案し,その実装と精度評価実験について報告する.

採録時コメント:

360度カメラを用いて使用者周辺の状況を取得し、同時に視線方向から注視対象となる物体を検出するという仕組みについて、機構のシンプルさが評価された。現状ではリモコンシステムの全体像が不明瞭であり、今後さらにシステムの完成度を高めての評価が待たれる。

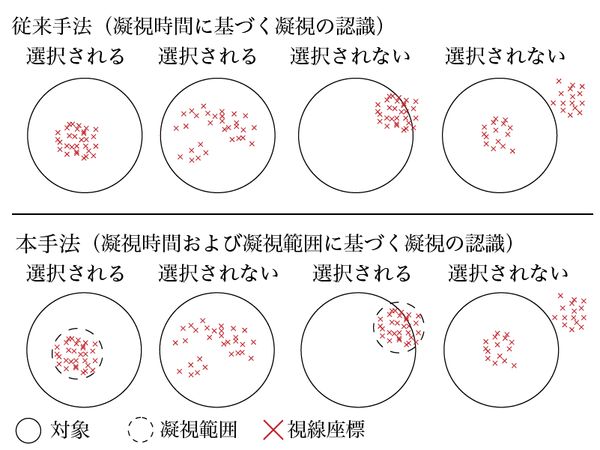

[15] 時間および範囲をもとに認識する凝視に基づく操作手法 ショート発表

要旨:

新たな凝視の認識手法による,凝視に基づく操作手法を示す.従来手法における凝視の認識の条件が「対象の中に視線座標が一定時間以上留まっていること」であったことに対し,本手法では「視線座標がある範囲(以降,凝視範囲)に一定時間以上留まっていること」とする.凝視範囲を用いることによる利点は,主に,対象内を視線座標が移動している際に生じるミダスタッチ問題の軽減である.これにより,例えば,ユーザがウェブページのリンクを読んでいる際に生じるミダスタッチの軽減が可能である.

採録時コメント:

本論文の提案する新しい「凝視」の計算手法について新規性があると判断しました。これは、1名ではありますが被験者実験によってもある程度有効性が示されています。一方、1名という被験者の数、かつそれが著者である、ということから信頼性に懸念があることから、ショートとしての採択で合意しました。

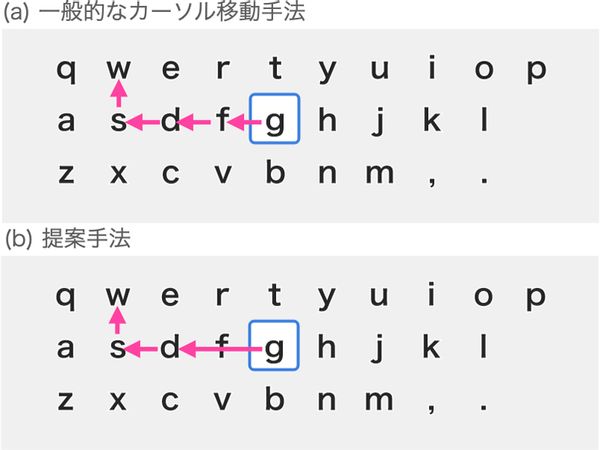

[16] ベイズ情報利得を用いたスクリーンキーボードカーソルの効率的移動手法 ショート発表

要旨:

本稿では, 方向キー操作によるスクリーンキーボードにおいて, ベイズ情報利得を用いた効率的なカーソル移動手法を提案する. スクリーンキーボードの改善としては, 盤面レイアウトを最適化する手法が提案されているが, ユーザの学習コストが問題となる. 本手法は, レイアウトは変更せず, カーソルの動きだけを変更する. 方向キーを押したときに, 単純に上下左右にカーソルが1つ移動するのでなく, 方向キーを押す回数が確率的に最も少なくなるように, 最適な位置へカーソルがジャンプする. ジャンプ先の計算には, ベイズ実験計画法をユーザインタラクションに応用したBIG(Bayesian Information Gain)アルゴリズムを用いる. さらに既存のBIGアルゴリズムに加えて, 新たに探索と活用の両方を考慮した目的関数を設定することで, 一度の方向キー押下で1マス以上カーソルが移動するシステムを実現した. 数値実験により, 提案手法を用いることで, 目的入力文字への到達に要するボタン押下数を1文字あたり平均0.54 回削減できることが示された.

採録時コメント:

ワークショップとしては十分な内容であり、ベイズ実験計画法を用いたインタラクション技術は様々な場面での応用可能性につながることから、WISSで発表いただき、内容を共有することは有意義である。ショート採録を推す。

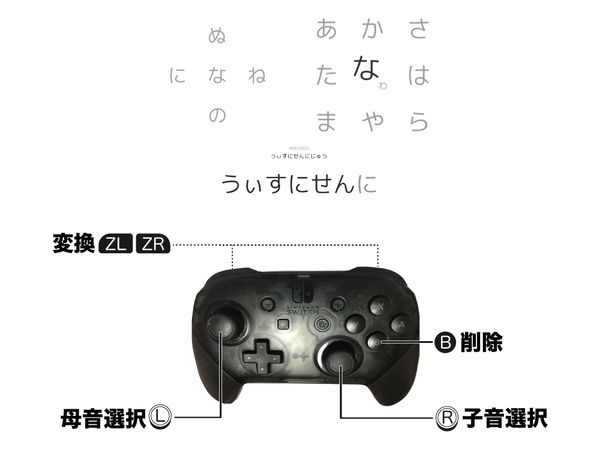

[17] JoyFlick: フリック入力に基づくゲームパッド向けかな文字入力手法 ショート発表

要旨:

本稿では,ハードウェアキーボードが接続されていない家庭用ゲーム機において,ゲームパッドを用いてかな文字を入力する手法であるJoyFlickを示す.JoyFlickは,スマートフォンのかな文字入力手法として利用率の高いフリック入力に基づくことにより,ユーザの学習コストを抑えている.9名を参加者とした実験により,JoyFlickが限られた練習量において現在の家庭用ゲーム機に搭載されている手法と同程度の入力速度(36CPM)に到達すること,またユーザのフリック入力の経験がJoyFlickの習熟に良い影響を与えることが分かった.

採録時コメント:

いずれの査読者も提案手法に一定の有用性があること,実験結果に対する考察や今後の方向性は妥当かつ有益な示唆を含むことを認めています. 一方で,ジョイスティックを用いたフリック入力自体に新規性は乏しく,提案内容自体は比較的シンプルなものであるためショート採録が適切であると判定しました.

セッション6: 情報提示

- 座長:綾塚 祐二(クレスコ)

- チャット座長:原 貴洋(YAMAHA)

[18] 画面に映っている食品の味を再現して味わえる味ディスプレイの開発 ロング発表

要旨:

本稿では, 画面に映っている食品の味を再現して味わえる「視聴覚+味覚の提示装置」という意味として味ディスプレイを再定義し, 視聴覚+味覚コンテンツを記録・編集・再生する仕組み全体を整理・考察した.さらにウェアラブル型やタッチパネル一体型も新規に試作した.

採録時コメント:

基本五味の組み合わせで任意の味を表現する本技術について、新規性がありWISSでの議論に値する内容である。著者らによるCHI2020EAで既発表のNorimaki Synthesizerを発展させた内容であり、無味ゲルの追加、センサキャリブレーション、味の編集・エフェクト・イコライザ、三角形ゲルによる実装に関する発展がある(部分的にUIST2020で既発表)。Norimaki Synthesizerから多数の発表内容があると考えられ、ロングでの十分な発表と、深い議論を期待する。

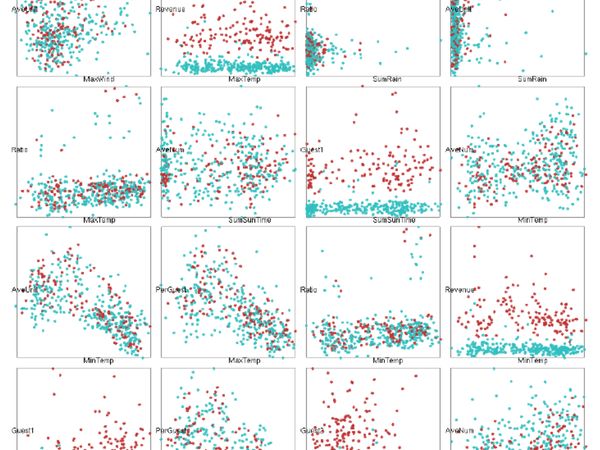

[19] 散布図選択による多次元データ可視化へのグラフ彩色問題の適用 ショート発表

要旨:

本報告では多次元データ可視化のための散布図選択手法を提案する.本手法では多数の指標の各々に沿って散布図のスコアを算出し,スコアの類似度が高い散布図を接続することで,散布図群をノード群としたグラフを生成する.このグラフに彩色問題を適用することで,非常に類似した複数の散布図を同時に選択しないように散布図を選択する.本報告ではアパレル小売店の販売情報と気象情報の関係をあらわす多次元データへの適用事例から提案手法の有効性を議論する.

採録時コメント:

本論文は,多次元データの可視化のために多様な2次元の散布図を選択する手 法を提案したもので,散布図の選択にグラフ彩色問題を利用するという考え方 に新規性が認められます.一方で,内部的に四つの指標のみを使っているため に多様性が制限されてしまわないか,特徴がないと判断される散布図に価値が ないかどうかは不明ではないか,ディスプレイ空間の制約を扱うためにユーザ はどのようなインタラクションをするのかといった点については議論の余地が 残ります.

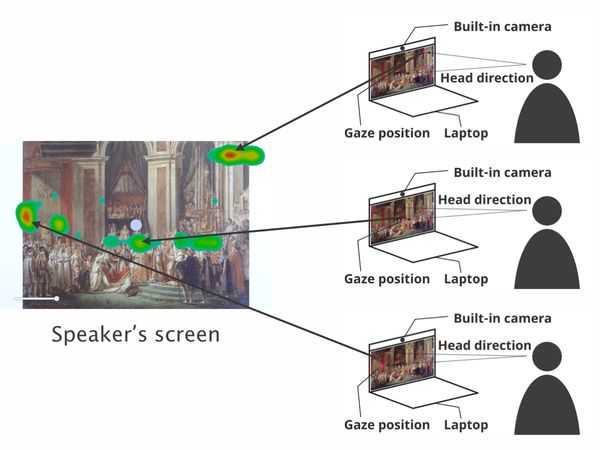

[20] 1対多遠隔コミュニケーションにおける聴衆反応の集合的提示 ショート発表

要旨:

大人数の聴衆が存在する遠隔コミュニケーションで話者は聴衆の反応を知ることが難しく話しづらさを感じてしまう.この問題を解決するためにwebブラウザで動作する視線トラッキングにより聴衆の視線・顔の向きを取得し話者に対して集合的に提示するシステムを提案する.本システムはPC以外の機材を必要としないためオンラインでの大規模な講義やウェビナーで使用可能である.オンラインでの実験を通じて話者の話しやすさが改善されるかどうかを検証した.

採録時コメント:

本研究では、オンライン講義のような 1 対多の状況において、聴衆の視線情報を取得しそれを講師側の資料上にヒートマップで提示する手法を提案しています。提案手法はオンライン講義等が急増した昨今の状況下で有益であると考えられ、WISSにおいては提案システムを用いることでどのような効果が期待されるか、またそれをどのように評価していくかについて議論できればと思います。

セッション7: 教育支援

- 座長:倉本 到(福知山公立大)

- チャット座長:加藤 邦拓(東京工科大)

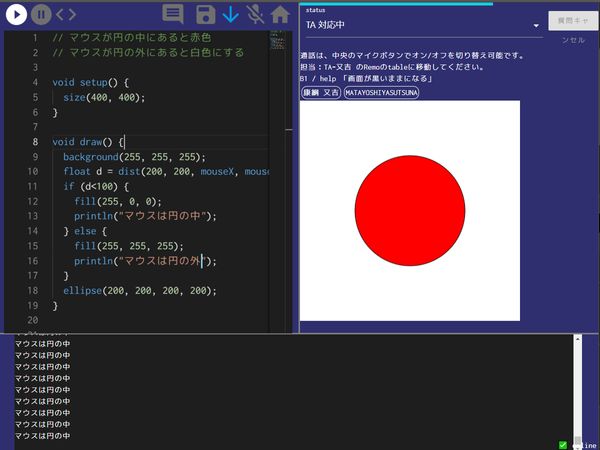

[21] askTA : 消極的な受講生でも質問可能なオンライン演習講義支援システム ロング発表

要旨:

大学の初年次必修プログラミング教育において,積極性を発揮できずTAに質問できない受講生の問題が,オンライン講義でより大きくなっている.また,質問の順番待ちの問題や,TA自身が質問に対応できるかの精神的負荷も問題となりうる.本研究では,受講生はシステム経由で質問を行い,TAは質問を事前に確認して呼び出し対応を可能とする手法を提案し実装した.また実際のオンライン講義で計1600分運用し,双方から高い評価を得ることができた.

採録時コメント:

オンライン実習講義の支援システムの提案・実装・運用報告に関して述べられています. 提案システムは,受講生がTAに質問があるときに,まず質問の概要をシステムに投稿するアプローチをとっています.このことにより,質問者自身による質問の具体化/記録,複数人いるTAのマッチング,待ち時間の管理,を可能とし,質問のハードルをさげるとともに,TAの負担軽減を図っています. システムは,実際の授業で運用され,アンケート結果が示されています. 喫緊の課題に対して,試行錯誤しながらインタラクティブシステムの提案と運用により解決を図った姿勢に,WISSらしさを感じます.

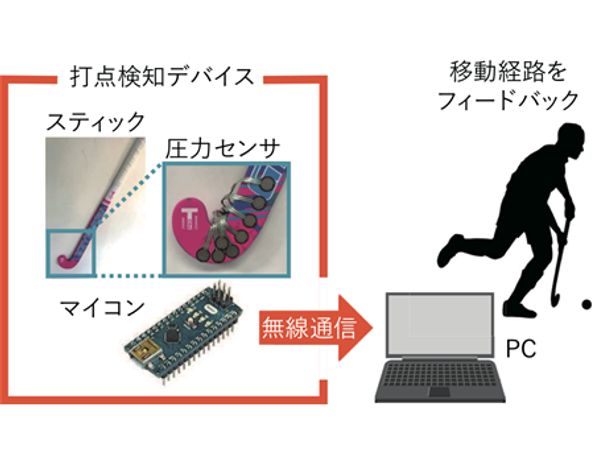

[22] 視覚・聴覚フィードバックによるフィールドホッケーのプッシュ練習支援システムの提案と実装 ショート発表

要旨:

フィールドホッケーの基本動作であるプッシュ技術を向上させるために,スティック上のボールの接触位置の移動経路を可視化,可聴化するシステムを提案,実装した.提案システムでは,プッシュ動作時にスティック上のボールが通る軌道上に圧力センサを配置し,ボールとの接触判定を行ってスティック上のボールの移動経路を検出し,その情報を可視化・可聴化してユーザに提示する.評価実験の結果,視覚フィードバックの有効性を確認した.

採録時コメント:

着眼点および適切なシステム提案を評価している点は査読者3名で一致しており、ショート採録となりました。実験で期待されたような結果が出なかったことに対しては発表の場で議論していきましょう。

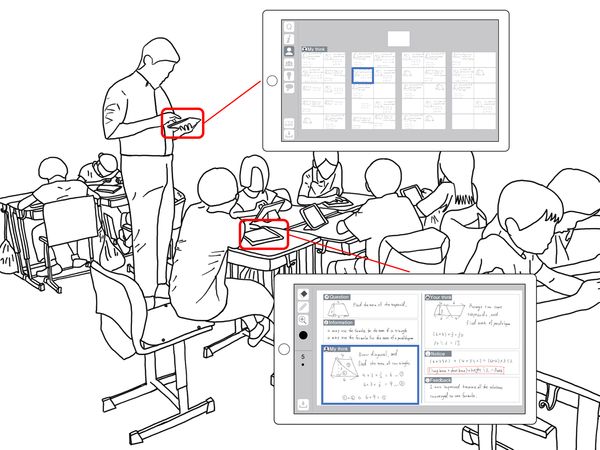

[23] SectionsNote: セクションを考慮してレイアウトおよび閲覧できるデジタルノート ショート発表

要旨:

本稿では,従来のノート学習を中心とした授業を行いつつ,授業準備の改善や授業中の把握を容易とすることを目的としたタブレット端末で利用するデジタルノートシステム「SectionsNote」を提案する.提案システムでは,ノートのレイアウトを容易に制作でき,教師の授業準備の時間短縮が期待できる.また,教師が授業中に児童のノートを閲覧する際, 4-6名分のノートを1画面で表示する方法が読み取りやすく,かつ把握しやすいことが示唆された.

採録時コメント:

よく日本の教育で使われるノートの構成方法をツールに落とし込み、教員の作業負荷を軽減を図った点に一定の新規性が認められる。一方で評価方法には疑問が残る内容となっている。 著者らが主張する2点の貢献: ・提案システムで様々なノートのレイアウト作成が可能であることを確認 ・閲覧ビューの分割数の評価実験 これらのうち、前者を評価した。 以上の結果から、[ショート採録]/と判断された。

査読なしセッション1

- 座長:村尾 和哉(立命館大),土田 修平(神戸大),塚田 浩二(はこだて未来大)

[N-01] 対戦型オンラインゲーム中のストレス検出

[N-02] マーカー付きスケッチブックを利用したVR空間における触れる読書体験

[N-03] (発表キャンセル)

[N-04] MR技術を用いたオーディオゲームの試作

[N-05] 顔の向きにより提示内容を変更する非接触型デジタルサイネージに対する ユーザ評価

査読なしセッション2

- 座長:村尾 和哉(立命館大),土田 修平(神戸大),塚田 浩二(はこだて未来大)

[N-06] 舞台設計および照明設計のための支援システムの提案

[N-07] 個別の位置指定を集約することで全体の意見分布を共有するシステム

[N-08] 未就学児向け発音学習支援システム

[N-09] 動物ぽんぽんの模様を作るアプリケーションの開発

[N-10] 紙の吸水効果を利用した時間計測ディスプレイの提案

査読なしセッション3

- 座長:村尾 和哉(立命館大),土田 修平(神戸大),塚田 浩二(はこだて未来大)

[N-11] 粘土とモジュール式の芯材を用いたデジタル知育玩具の提案

[N-12] ユーザの身体情報と一日の活動履歴に合わせた夕食の提案・探索システム

[N-13] 色彩調和論による配色を考慮した動画キャプションデザイン支援システム

[N-14] 形状設計可能な紙バネ構造の簡易製造手法

[N-15] SynCook:動画メタデータと加速度センサを用いたレシピ動画進行度自動同期システム

査読なしセッション4

- 座長:村尾 和哉(立命館大),土田 修平(神戸大),塚田 浩二(はこだて未来大)

[N-16] Alertable Surfaces: ウイルスの付着を警告可能な実環境

[N-17] Dwell and Pursue: 注視すると移動するターゲットを視線で追従するポインティング手法

[N-18] スリットインジェクションプリンティングを用いたフラワーゼリーの自動造形

[N-19] 直感的なサウンドデザインのための柔軟な音楽インタフェースの提案

[N-20] 太陽電池を底面に配置した電気味覚カップによるインタラクション

査読なしセッション5

- 座長:村尾 和哉(立命館大),土田 修平(神戸大),塚田 浩二(はこだて未来大)

[N-21] 視線情報を用いたアウェアネスの提示による遠隔対話の生起支援

[N-22] ラップバトルのための意味類似性を考慮したライム検索システム

[N-23] 立体万華鏡のためのデザイン支援システム

[N-24] 仮想現実を用いたオンラインプレゼンテーション支援システム

[N-25] Instrumeteor : ギター演奏動画の制作支援システム

査読なしセッション6

- 座長:村尾 和哉(立命館大),土田 修平(神戸大),塚田 浩二(はこだて未来大)

[N-26] 糸状の内部支持構造を持つ高剛性インフレータブルの3Dプリント手法

[N-27] バリアシミュレータのためのオーサリングツールの基礎検討

[N-28] Dustoon:複合現実を用いた掃除活性化システム

[N-29] スマートフォン背面の人差し指を用いた片手操作向け入力拡張手法の検討

著者の方へ:ウェブプログラム掲載用のデータの提出・差替を希望する場合はウェブ担当 2020web@wiss.org またはGitHubレポジトリのIssuesへ連絡をお願いします。書誌情報(著者・タイトル等)にかかる変更を希望する場合はプログラム委員長 2020@wiss.org へ連絡をお願いします。