全体スケジュール

| 1日目 (11/29) | |

|---|---|

| 13:00 | オープニング [45分] |

| 13:45 | セッション1: 身体 [55分] |

| 14:40 | 休憩 [20分] |

| 15:00 | セッション2: 学習 [45分] |

| 15:45 | 休憩 [30分] |

| 16:15 | デモプレビュー1 [30分] |

| 16:45 | デモセッション1 [100分] |

| 18:25 | 夕食他 [95分] |

| 20:00 | ナイトセッション [240分] |

| 2日目 (11/30) | |

|---|---|

| 09:00 | セッション3: 表現 [60分] |

| 10:00 | 休憩 [20分] |

| 10:20 | セッション4: 国際学会・国際論文誌採択論文発表 [90分] |

| 11:50 | 昼食 [70分] |

| 13:00 | セッション5: 誘い [55分] |

| 13:55 | 休憩 [20分] |

| 14:15 | セッション6: 入力手法 [30分] |

| 14:45 | ロングティザー [25分] |

| 15:10 | 休憩 [30分] |

| 15:40 | スポンサープレゼン [25分] |

| 16:05 | デモプレビュー2 [30分] |

| 16:35 | デモセッション2 [100分] |

| 18:15 | 夕食他 [105分] |

| 20:00 | ナイトセッション [240分] |

| 3日目 (12/1) | |

|---|---|

| 08:40 | デモプレビュー3 [30分] |

| 09:10 | デモセッション3 [100分] |

| 10:50 | 休憩 [20分] |

| 11:10 | 投票・アンケート記入,タウンホールミーティング,クロージング [50分] |

| 12:00 | 解散 [10分] |

登壇発表・ロングティザー発表

- 登壇発表(ロング発表):25分 [発表15分・質疑10分]

- 登壇発表(ショート発表):15分 [発表10分・質疑5分]

- 登壇発表(議論枠発表):15分 [発表7.5分・質疑7.5分]

- ロングティザー発表:5分 [発表5分・議論をセッションごとにまとめて実施]

- 国際学会・国際論文誌採択論文発表:10分 [発表10分・議論をセッションごとにまとめて実施]

セッション1: 身体

- 座長:倉本 到

- チャット座長:栗原 一貴

[01] VR百人一首かるたにおける札取り動作の数理モデル解析とそのゲームスキル調整への応用 ショート発表

要旨:

本論文ではVR百人一首かるたにおける新しいゲームスキル調整方法を検討する.実験データの解析の結果,手で札を取る動作は,Fittsの法則のモデルに高い適合度を示した.またプレイヤが適切だと感じられるパラメータ変更の条件を得た.この範囲で手の大きさや札の大きさ及び札までの距離を変更することは,試合に十分影響を与える調整量となり,札を取る所要時間を制御し対戦者間の実力差を縮める手法として活用できる可能性が示唆された.

採録時コメント

VR環境での百人一首を題材に,プレイヤー間の難易度を平滑化することを目指し,個々のプレイヤーに与えられている視覚情報(手の大きさ,札の大きさ)を変動させることによってゲームの難易度を調整する手法を提案し,その効果を実証的に検証しています.当該手法による難易度の変化を丁寧に評価し,かつユーザが不満や不適切に思わない範囲でも十分な難易度調整が可能であることを示しており,有用性の極めて高い知見を提供していることを踏まえると,採択にふさわしい論文であると思います.

[02] VRリダイレクションを用いたゴルフスイングトレーニングシステム ショート発表

要旨:

本論文は、ゴルフのトレーニングにおいて、スイング軌道を修正させるために、仮想現実(VR)技術を用いたボール位置のリダイレクションを提案する。一連のスイング動作の中で、インパクト前にボールを前方に移動させることで、ゴルファーが無意識にボールの移動に反応し、スイング軌道を修正する。このリダイレクションを達成するために、仮想環境(VE)を開発し、高速光学トラッキングデバイスを使用してゴルフクラブのモーションデータを収集し、リアルなシミュレーションを行った。本研究ではリダイレクションのためのボール移動パターンを3つ提案し、12人の被験者を対象としてユーザ実験を行った。この実験により、異なるパターンのトレーニングをしたゴルファーの学習率を評価し、それぞれのパターンの効果を検証した。その結果、ボールの「間欠的な(Interspersedly)」移動が、ゴルファーに無意識にスイング軌道を修正することができ、持続的な学習効果を示した。この手法をトレーニングに取り入れることにより、ユーザの偏ったフォームを改善し、技能レベルを向上させる可能性がある。

採録時コメント

本研究では、VRリダイレクション技術を活用したゴルフスイング矯正システムを提案しています。VR内の仮想のゴルフボールが打者のスイングに応じて前方へ移動し、打者はこれに合わせてスイングを調整します。結果として頭の上へと振り上げるover-the-topスイングが改善し、クラブが正確にボールに当たるように矯正されていきます。このアプローチはユーザ実験で有用性が確認され、論文中では現システムの課題と展望も示されていました。論文の記述に改善の余地はありますが、採録(ショート)で問題ないと判定しました。

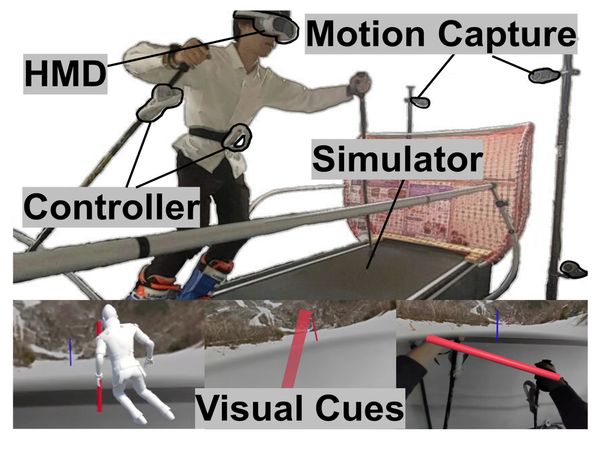

[03] 拡張現実を用いた姿勢可視化によるスキートレーニングシステム ロング発表

要旨:

本論文では, シースルー型HMDを用いたARスキートレーニングシステムを提案する. 提案システムでは, 滑走姿勢を改善するための3種類の視覚的フィードバックをリアルタイムに提示する. 評価実験によれば, ユーザの背骨を可視化する手法は従来手法よりも約7%姿勢が改善され, 最も高いパフォーマンスが得られることが示された. 最後に, 実際のスロープ上でのパイロットテストにより, 実環境においても提案システムが適用できることを確認した.

採録時コメント

本稿は,拡張現実を用いたスキートレーニングにおける姿勢を可視化する手法とその効果についての論文です.手法に強烈な目新しさはありませんが,スキーという対象に合わせて効果を有することが期待される表現をシンプルにまとめ,納得度合いの高い評価を重ねて知見を得ていることから,採択に足る論文であると判断しました.

セッション2: 学習

- 座長:五十嵐 悠紀

- チャット座長:原 貴洋

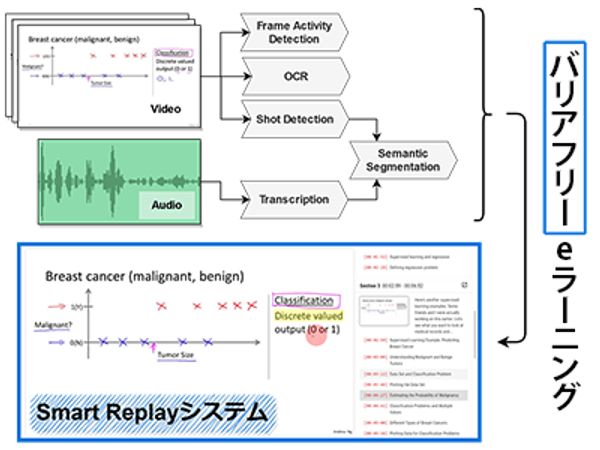

[04] Smart Replay: eラーニング動画における視覚的・時間的アクセシビリティの向上 ショート発表

要旨:

eラーニングは、動画コンテンツを多用するため、アクセシビリティに大きな課題をもたらしている。我々の調査では、(1)ユーザーの理解速度と動画速度の不一致、視覚的複雑さ、ナビゲーションの難しさによって、障害のある利用者だけでなく、障害のない利用者にも影響を及ぼすことや、(2)既存のアクセシビリティツールの限界が浮き彫りとなった。そこで我々は、eラーニング用のアクセシビリティツール「Smart Replay」を提案する。このツールは、学習ビデオの分析に基づいてアクセシブルな再生オプションを提供し、視覚的と時間的な分野の両方を強化したビデオセクションの復習を可能にする。

採録時コメント

ラーニングのようなビデオコンテンツによる学習時の資料とチャプターの概要、自らのペースに合わせてビデオの再生をコントロールできる等の機能が搭載されたシステムを提案しており、システムの技術的な内容は一定の評価ができます。事前調査によってシステムの要件の洗い出しをしていることも好感を持てます。一方で、提出された論文については出版前に十分な推敲が必要であると判断し、ショート採録(採録条件あり)と判定します。

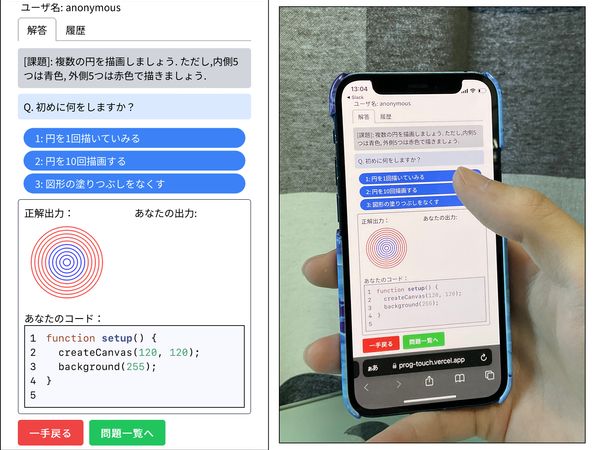

[05] プログラミング初学者の課題解決方針の立案能力を高める選択肢タップ式学習支援システム 議論枠発表

要旨:

初学者にとってプログラミング学習はつまずきの連続であり,プログラムを使った課題解決の方針立案や,解決方針のプログラムコードとしての実装が難しいことが学習障壁となっている.そこで本研究では,プログラミングを「課題解決方針の立案」と「解決方針のコーディング」に分離し,学習者を前者に専念させることで高速に試行錯誤させ,課題の解決方針を立案する能力を高める学習システムを提案する.提案システムのプロトタイプを利用することで,プログラム課題に取り組む際にどのような効果が得られるかを調査した.

採録時コメント

具体的なプログラミング言語でのコーディングより前に、自然言語で解決方針・手順を立案することが重要であり、少ない選択肢から選び、誤りに気づいたらすぐ手戻りするという試行錯誤を行う、というアイデアは興味深く、新規性も認められます。しかしながら、試行錯誤の高速化がどのように達成されているのか、学習者がどのような気づきを得て選択肢を修正するのかが不明瞭なことと、最初に自然言語で検討することをかえって難しく感じてしまう初学者もいるのではないかといったことが査読者間および判定会議で議論となりました。結果として、本論文は議論枠での採録となりました。発表に当たっては、学習者がどのように選択肢を操作し、どのような表示を見て誤りに気づいて修正するのか、具体的な操作が分かるようにご留意ください。

[06] AR ハンドとEMSによる手指の同期を用いた遠隔でのピアノ演奏指導 ショート発表

要旨:

本論文では拡張現実感(AR)と電気的筋肉刺激(EMS)を組み合わせた遠隔楽器演奏支援システムを提案する.指導者の手の動きをアバタに変換し学習者のHMDにAR提示することによって,演奏時の手の形の効率的な伝達および遠隔者の存在感の向上を目指す.また,指導者が楽器の弦や鍵盤などを押さえたときに,学習者の手に対してEMSを与えることによって,指の動きや押す強さを伝達する.本論文では,ピアノの演奏指導を目的とした提案システムのプロトタイプを実装し,具体的なインタラクション方法を示す.

採録時コメント

ピアノ学習者に対する遠隔指導手法として一定の新規性がある点,提案手法や実装を中心に論文の記述が明瞭である点が評価されました.一方,「EMSの性能や設計意図の記述不足」「タイミング制御手法の記述不足」「一部参考文献の不足」等が指摘されたため,ショート採録(条件付き)と判定します.

セッション3: 表現

- 座長:鳴海 紘也

- チャット座長:松村 耕平

[07] EmoCast: 顔への表情変化情報投影による話し相手の印象向上システム 議論枠発表

要旨:

本研究では,静止対象物にグレースケールの動き情報を投影して対象物が動いているように錯覚させる技術を応用し,顔のパーツが動く会話中などでも運動パターンを投影できるウェアラブル表情拡張システムEmoCastを提案する.提案システムでは,カメラで取得した顔映像をスマートフォンに送信して顔の3Dモデルを作成し,この3Dモデルにあらかじめ作成した運動パターンをマッピングして,プロジェクタで本人の顔に投影する.これにより,無表情からの表情の生成,表情の増強,表情の打消しといった機能が実現できる.

採録時コメント

頭部に装着したウェアラブルデバイスにより表情の画像認識し、プロジェクションを行うことで表情の改変を行う技術について提案、検討したものである。有用性の評価手法に不明瞭な点があるものの、提案の新規性は認められる。その「荒削り」さにより、「根本的な課題解決になっているのか」、「装備や技術の進歩によって将来的には表現力が高まり不自然さが軽減されるのか」等、活発な議論が想定される。以上の結果から、議論枠採録と判断された。

[08] Taste Time Machine : 飲食物を過去や未来の味に変える装置の実現に向けて ショート発表

要旨:

もし我々人間に「時間を自在に操る能力」があれば,熟成年数が浅いウィスキーの時間を10年早送りしたり,黒く熟れたバナナの時間を数日巻き戻したりして食しているだろう.本稿では食品の味変化を測定・モデル化し,味物質や中和剤を添加して時間の順行・逆行両方向での味変化を可能にした.たとえば未熟なトマトや作りたてのカレーの味を数日後の味に変え,熟れたトマトや一晩おいたカレーの味を,以前の味に戻せるようになった.

採録時コメント

著者らの味ディスプレイの応用として,食品の時間を制御した味にする(熟成させる,味を若く戻す)といった目的に対しての手法提案と実験を行っています.論文の記述や読みやすさには少し難がありますが,味の時間変化を制御するという事実自体が明らかに面白いため,査読者も全員ポジティブな評価をしていました.一方で,これによってどのように世界が変わるのか,どのようなインタラクティブシステムに応用可能なのか,という点を是非深掘りして議論していただきたいというのがレビュアの求めるところです.

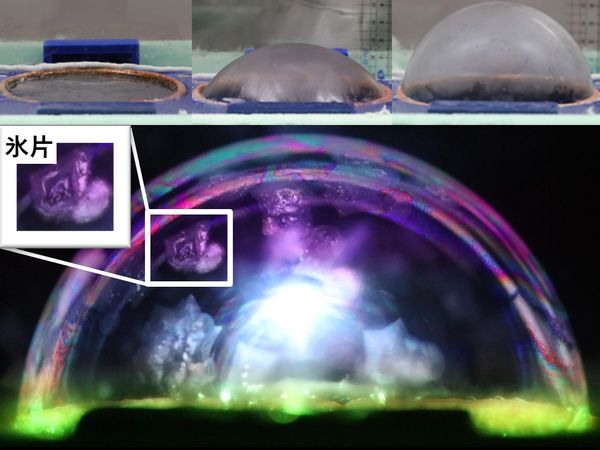

[09] シャボン膜凍結式全周囲スクリーンの提案 ショート発表

要旨:

近年シャボン膜をプロジェクタのスクリーンとして用いる研究が行われている.本研究では,新たにシャボン膜を凍結させ不透明度を高めることでのスクリーン化を試みた.この手法は凍結過程において膜上に氷の欠片が発生し対流する現象が起こる点とシャボン膜を膨らませることでドーム形状のような超広角プロジェクションを用いた全周囲映像投影に適した形状に変形させることが可能な点の2点の特徴をもつ.本稿ではシャボン膜を生成,凍結させることが可能なプロトタイプの実装やその性能評価,今後の展望について述べた.

採録時コメント

Ephemeralインタラクションのデバイス研究として十分な新規性を有すると思われます。凍結シャボン膜ならではのインタラクション提案としての触れることによって開口が可能である点などを挙げられております。このあたりはもうすこし議論したいと思いました。

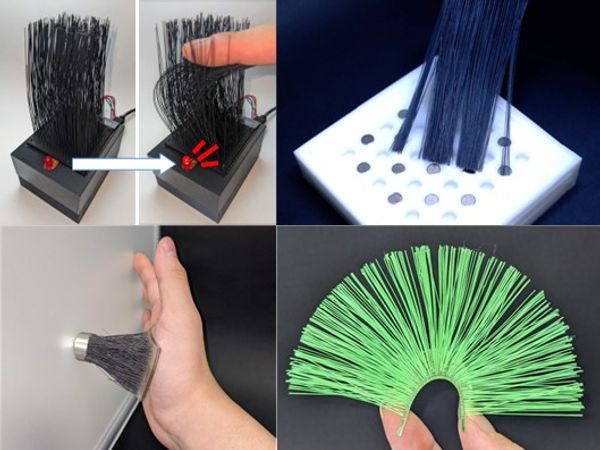

[10] 導電性・強磁性・及び土台の可撓性を持つ毛構造の造形手法の提案 ショート発表

要旨:

熱溶解積層方式の3Dプリンタで造形可能な細かい毛の集合体(毛構造)の拡張について提案する.先行研究の手法を用いて,導電性/磁性等を備えるフィラメントを造形に用いる方式や,柔軟に動かせるソフトレジンに毛を埋め込む方式を提案・試作する.試作した毛構造について,ユーザテストを通して,材料やパラメータ変化による触感の印象を調査する.さらに,制作例を通して,提案手法をインタラクション研究に活用する方向性を示す.

採録時コメント

本研究では、熱溶解積層方式により毛構造を3Dプリントする先行研究を発展させ、通常のPLAとは異なる機能性を持つフィラメントによる毛の造形、従来とは異なる柔軟な土台への定着方法の提案、毛構造の形状による触感の違いのユーザ評価が行われました。議論されている内容は、複数の先行事例と区別され新規性があります。一方で、現段階では様々な特性が実現できることが示されたという状態です。そのような特性がインタラクションまたは他の文脈でどれほど有用であるかはこれから明らかにされていくものと感じます。

セッション4: 国際学会・国際論文誌採択論文発表

- 座長:志築 文太郎

- チャット座長:宮藤 詩緒

[11] eat2pic: An Eating-Painting Interactive System to Nudge Users into Making Healthier Diet Choices 国際発表

要旨:

本発表では、箸型センサを用いた食行動のセンシングとデジタルキャンバスによる絵を用いたフィードバックを組み合わせて、食べる行為を風景画の色塗りタスクへと変換し、健康的な食習慣を促進する行動変容支援システム「eat2pic」を紹介する。さらに、2つのユーザスタディから得られた知見を共有し、eat2picが食習慣に対する内省を促し、食べる速さや食事のバランスに対する意識を高める可能性について議論する。

国際学会・国際論文誌名

Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies

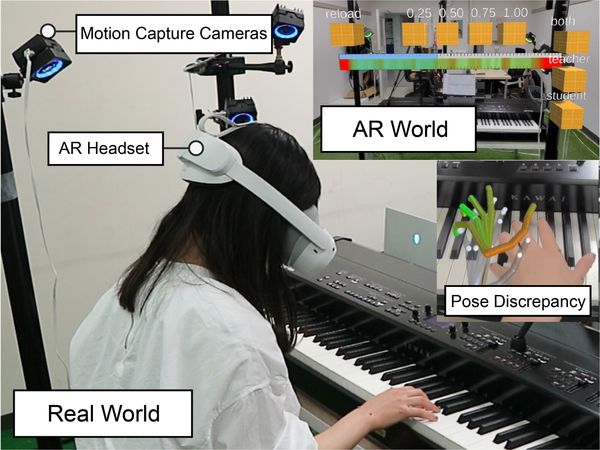

[12] PianoSyncAR: Enhancing Piano Learning through Visualizing Synchronized Hand Pose Discrepancies in Augmented Reality 国際発表

要旨:

運動の技能習得において, 学習者が自身の動作と目標の動作との時間的及び空間的な差分を認識し学習することが一般的である. しかし, 自由度の高い緻密な動作では, これらの差分を正しく理解し修正することが困難である. 特に洗練されたスキルを持つ中上級者の場合では, より細かな修正やさらなる上達を求められるため, この問題は顕著となる. 本研究では, ピアノの学習における体の動きを効率よく最適化するための拡張現実(AR)システム「PianoSyncAR」を提案する. 提案システムは, 教師の手の姿勢を学習者の手に重畳表示している. ユーザ実験では, 12人のピアニストを対象としてシステムの有用性を評価する. その結果, 映像ベースのスキル学習方法である従来のタブレット画面に対して提案システムにはいくつかの利点が示され, ピアノ演奏の技術向上のための補助的なツールとしてARトレーニングの可能性を示している.

国際学会・国際論文誌名

ISMAR2023

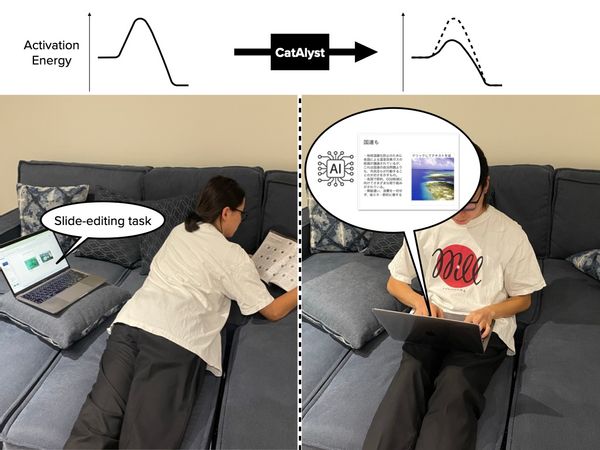

[13] CatAlyst: Domain-Extensible Intervention for Preventing Task Procrastination Using Large Generative Models 国際発表

要旨:

本論文では,大規模生成モデルを用いて知的タスクの「Procrastination(先延ばし)」を減らすインタラクションシステムCatAlystについて述べる.CatAlystは先延ばししようとしているタスクへのエンゲージメントを高めるべく,中断した作業内容の続きを生成モデルで生成して提示する.これは,大規模生成モデルを個々のタスクに合わせてチューニングせずとも,ユーザの行動変容を促す介入として用いることで,多様なタスクでユーザの知的生産活動を支援するというアプローチとなっている.

国際学会・国際論文誌名

CHI2023

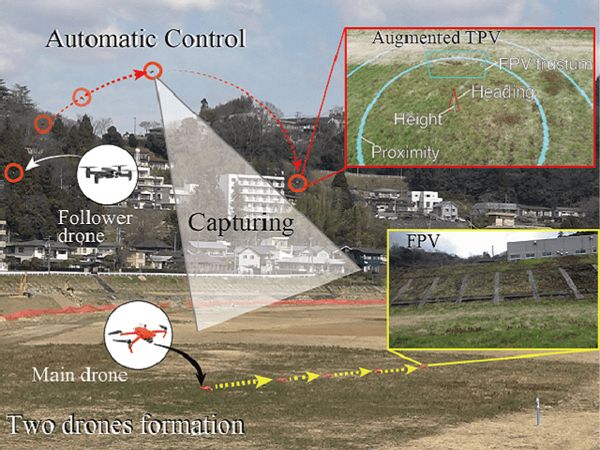

[14] BirdViewAR: Surroundings-aware Remote Drone Piloting Using an Augmented Third-person Perspective 国際発表

要旨:

我々は拡張三人称視点を用いてドローンパイロットの遠隔操縦時における周囲状況理解を支援するシステム,BirdViewARを提案する.提案手法では,パイロットが操縦する主ドローンの上空にもう1台副ドローンを追従飛行させ,そこから得られる三人称視点にARで空間情報を重畳することで,パイロットの空間理解を向上させる.また,副ドローンを最適配置することで,常に主ドローンやその目的地を映した三人称視点を提示する.屋外での被験者実験の結果,提案手法はパイロットの状況理解を向上させることが示された.

国際学会・国際論文誌名

CHI2023

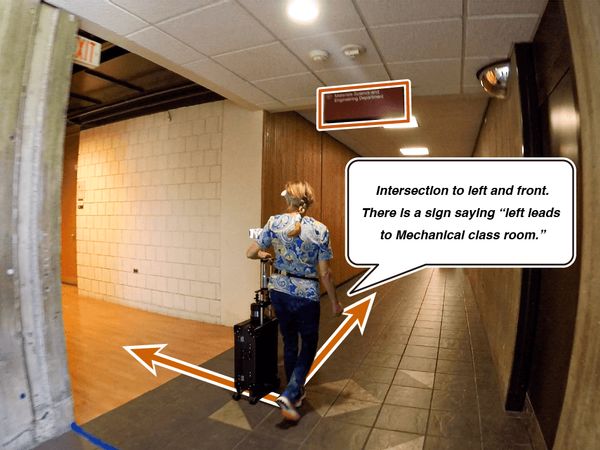

[15] PathFinder: Designing a Map-less Navigation System for Blind People in Unfamiliar Buildings 国際発表

要旨:

案内ロボットは視覚障害者の移動支援技術として有効であるが,事前に地図を準備する手間がかかる.本研究では,事前に地図を必要とせず,途中の交差点の形状や看板に書いてある文字を読み上げることで視覚障害者が建物内を移動することを支援する案内ロボットを提案する.ユーザの主観評価から,提案手法を使うことで,自信を持って不慣れな建物で目的地まで行くことが出来ることが示された.

国際学会・国際論文誌名

CHI2023

[16] asEars: Designing and Evaluating the User Experience of Wearable Assistive Devices for Single-Sided Deafness 国際発表

要旨:

片耳難聴は,聞こえない側の会話が聞き取りにくいため,社会参画に支障がある.しかし,補聴器の普及率は4%に留まっている.そこで,著者2名を含む53名の片耳難聴者と共に,眼鏡に装着する骨伝導デバイスを設計・開発した.提案したデバイスと従来のCROS補聴器を比較する4週間の日記調査を行った結果,提案した装置は,有効性,社会的受容性などから,片耳難聴者にとってより受け入れられやすいことを示した.

国際学会・国際論文誌名

CHI2023

[17] Inkjet 4D Print: Self-folding Tessellated Origami Objects by Inkjet UV Printing 国際発表

要旨:

Inkjet 4D Printとは,熱収縮するシートの表裏にインクジェット方式のUVプリンタで2次元パターンを印刷し,その後シート全体を加熱することによって,3次元の折紙テセレーションを得る自己折り技術である.本技術はFDM方式の3Dプリンタなどを用いた従来手法に比べ(1)1200倍以上である8万個以上の面を折ることができ,(2)2.8倍高速に造形でき,(3)必要に応じてフルカラー装飾を付与できる.また,与えられた3Dモデルに折れる印刷パターンを自動設計するツールも開発した.

国際学会・国際論文誌名

ACM Transactions on Graphics

セッション5: 誘い

- 座長:山本 和彦

- チャット座長:大西 鮎美

[18] MusicCommentVisualizer: 音楽動画へのコメントの可視化に基づく音楽推薦・鑑賞インタフェース ショート発表

要旨:

本研究では、音楽動画に対するYouTubeコメントを可視化しながら,ユーザの状況や感情に合った音楽推薦と音楽鑑賞を実現するインタフェースMusicCommentVisualizerを提案する.システムは音楽動画へのコメントから,状況と感情に関する単語を自動的に抽出して分類し,インタラクティブに操作可能な出現頻度分布として可視化する.さらに,その分布からユーザによって選択された状況と感情に基づいて,音楽プレイリストを生成したり,それらの楽曲が推薦された理由となるコメントを表示したりできる.

採録時コメント

本研究では音楽動画へのコメントを利用した音楽推薦・鑑賞インタフェースを提案されています。ソーシャルコメントを元に感情と状況の2つの側面で分類しユーザーの状態に合わせて音楽を推薦するシステムは一定の新規性が認められます。有用性が確認できない点やアルゴリズムの詳細説明が不足している点など懸念はあるものの、提案システムのクオリティは高く、不採録とするほどの際立った問題はないと判断し、ショート採録と判定されました。

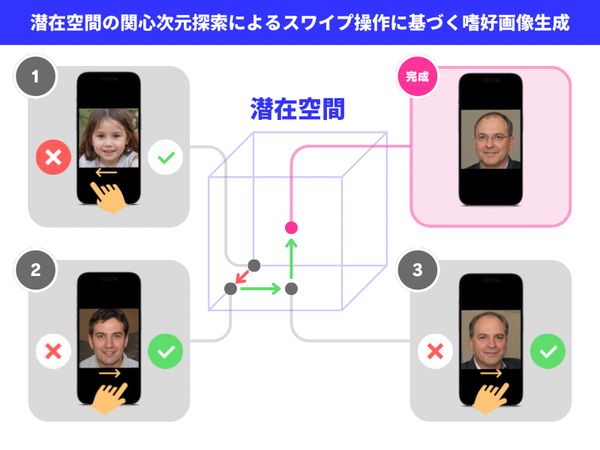

[19] SwipeGANSpace: 潜在空間の関心次元探索によるスワイプ操作に基づく嗜好画像生成 ロング発表

要旨:

スマートフォンを用いてユーザの好みの画像(嗜好画像)を生成する新しい方法を提案する。ユーザはスワイプ操作によって画像の好き嫌いを表現する。その情報を基に、システムはユーザの好みを推定し、新しい画像を生成する。提案手法では、PCA分析と多腕バンディットアルゴリズムを利用して、GANの潜在空間を効率的に探索する。実験の結果、提案手法はベースラインと比較して、効率的に嗜好画像を生成できることがわかった。また、ユーザの嗜好は画像の比較によって動的に変化することなどを明らかにした。

採録時コメント

GANによる嗜好画像生成におけるユーザの嗜好を,スワイプ操作を用いて効率的に行う手法を提案し,その手法に沿った生成アルゴリズムとして多腕バンディットアルゴリズムを適用することで,シンプルなベイズ最適化手法よりもよりユーザの嗜好性を反映した画像を生成できることを示している論文です.

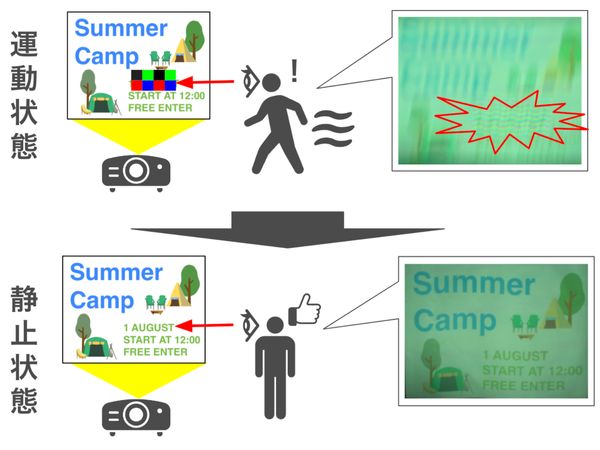

[20] 動いている人の視線だけを惹きつけるモザイク投影手法 ショート発表

要旨:

本研究では,運動中の観測者に対してのみ働き,静止中の観測者には影響を及ぼさない視線誘導手法を提案する.本手法は,画像中の視線を誘導したい箇所についてモザイク状に分解し,高速に重ね合わせることで実現される.これにより,画像内の顕著性を操作し,静止時と動作時の視線誘導を効果的に制御することが期待される.実験結果から,動作時において意図した箇所にモザイクが観測され,モザイクが観測される箇所において画像の顕著性が上がることが示された.

採録時コメント

高速のプロジェクタでモザイク状の模様を高速に変化させて投影することで、ユーザ側に特殊な装置を必要とせず、動いている人にだけ注目を集めるような情報提示手法を提案している。有用性の立証が不十分であるものの、新しい手法の提案としてはWISSで議論する意義があるという結論になった。以上の結果から、ショート採録(条件なし)と判断された。

セッション6: 入力手法

- 座長:高田 崚介

- チャット座長:池松 香

[21] LensTouch: スマートグラスのレンズ面を使った入力手法 ショート発表

要旨:

スマートグラスは,AR体験や大画面での映画観賞などを可能にするデバイスである.主な入力手法として,音声やジェスチャでの入力があるが,いずれも入力の制限や入力速度の遅さなどの問題がある.この問題に対し本論文では,レンズ面でタッチ入力を行うことでスマートグラスへの入力語彙を増やすLensTouchを提案し,実装,評価実験を行った.また,アプリケーション例としてテキスト入力,音楽プレーヤ,ゲームの3つを作成した.

採録時コメント

本研究の新規性は,スマートグラスのレンズ面にタッチパッドを付けることでタッチ入力を実現した点にあると考えられます.既存研究としても,VR HMDではGugenheimerらのFaceTouchがありますが,See-through HMDであまり見られません.また一般的にはレンズへのタッチは指がぼやけるため入力が不正確となると思われますが,本論文では必ずしもそうではなく比較的精度が高いという結果が出ている点は評価されます.一方,有用性に関して,本手法そのものの精度は述べられていますが,他の方式,例えばバーチャルキーボードとの入力精度・速度の比較が必要と思われます.

[22] スマートウォッチの加速度センサを用いたThumb-to-fingerジェスチャ認識に基づく片手文字入力手法 ショート発表

要旨:

スマートウォッチの加速度センサを用いたthumb-to-fingerジェスチャ(親指から他の指へのジェスチャ)認識に基づく片手文字入力手法を示す.本手法では,スマートウォッチを装着した手のthumb-to-fingerジェスチャを用いて文字入力を行う.本手法は画面のタッチを伴わないため,スクリーンオクルージョン問題,およびファットフィンガ問題の発生を回避し,スマートウォッチを装着した手のみを用いた片手入力を可能にする.また本手法は,追加のセンサを用いることなく動作する.

採録時コメント

不明瞭な点はあるものの,ジェスチャのデザイン,予備評価による適切なジェスチャセットの選定,評価実験と丁寧に書かれており,スマートウォッチ内蔵センサのみを用いたハンドジェスチャの提案として充分採録に値するとすべての査読者に判断されました.

ロングティザー

- 座長:寺田 努

- チャット座長:加藤 邦拓

[T01] 可食レンチキュラレンズデザインシステムの提案

[T02] 脳神経外科医のためのMR縫合訓練システム

[T03] Gino .Posture:MR向け姿勢誘導システム

[T04] 動的に押し心地が変化する押しボタンの提案

[T05] PhotoelasticHair: 皮膚を通したセンシングが可能な埋め込み式毛状センサ

著者の方へ:ウェブプログラム掲載用のデータの提出・差替を希望する場合はウェブ担当 2023web@wiss.orgへ連絡をお願いします。書誌情報(著者・タイトル等)にかかる変更を希望する場合はプログラム委員長 2023@wiss.org へ連絡をお願いします。