全体スケジュール

| 1日目 (12/03) | |

|---|---|

| 13:00 | オープニング [30分] |

| 13:30 | WISS Challenge紹介 [10分] |

| 13:40 | 休憩 [10分] |

| 13:50 | セッション1 [60分] |

| 14:50 | 休憩 [15分] |

| 15:05 | デモプレビュー1 [30分] |

| 15:35 | デモセッション1 [100分] |

| 17:15 | 休憩 [15分] |

| 17:30 | スポンサーセッション [30分] |

| 18:00 | 特別講演 [60分] |

| 19:00 | 夕食他 [90分] |

| 20:30 | ナイトセッション [210分] |

| 2日目 (12/04) | |

|---|---|

| 09:00 | セッション2 [60分] |

| 10:00 | 休憩 [15分] |

| 10:15 | セッション3 [45分] |

| 11:00 | 休憩 [15分] |

| 11:15 | セッション4 [45分] |

| 12:00 | 昼食 [60分] |

| 13:00 | セッション5 [60分] |

| 14:00 | 休憩 [15分] |

| 14:15 | セッション6 [45分] |

| 15:00 | 休憩 [15分] |

| 15:15 | 国際学会招待発表 [75分] |

| 16:30 | 休憩 [20分] |

| 16:50 | デモプレビュー2 [30分] |

| 17:20 | デモセッション2 [100分] |

| 19:00 | 夕食他 [90分] |

| 20:30 | ナイトセッション [210分] |

| 3日目 (12/05) | |

|---|---|

| 08:45 | セッション7 [45分] |

| 09:30 | 休憩 [15分] |

| 09:45 | デモプレビュー3 [30分] |

| 10:15 | デモセッション3 [100分] |

| 11:55 | 休憩 [15分] |

| 12:10 | 表彰 [30分] |

| 12:40 | クロージング [15分] |

| 12:55 | 終了 [--分] |

登壇発表

- 登壇発表:15分 [発表10分・質疑4分・入れ替え1分]

- 国際学会招待発表:15分 [発表10分・質疑4分・入れ替え1分]

セッション1: 創作

- 座長:門本 淳一郎(東大)

- チャット座長:越後 宏紀(明治大)

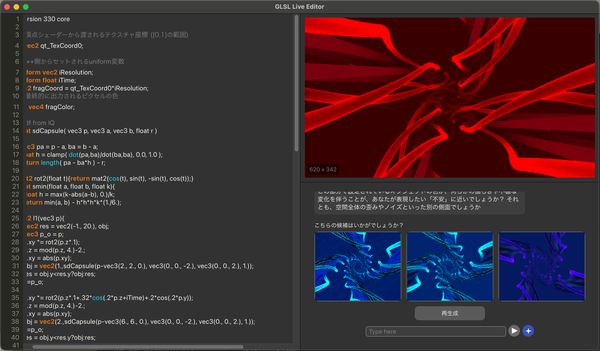

[01] クリエイティブコーディングにおけるユーザの内面的利益を考慮したプログラミング環境

要旨:

クリエイティブコーディングに生成AI技術を活用することで,ユーザの生産性や効率性の向上が見込める.しかし,既存手法の多くはプログラムを自動生成したり自動修正したりするため,ユーザの試行錯誤や内省の機会が失われてしまう可能性がある.そこで本研究では,ユーザの内面的利益(内在的な能力,自己認識,自己内省,感情的なウェルビーイング)を維持し,その向上を支援することを目的として,生成AIベースの対話的インタラクションを活用する手法を提案する.具体的には,ユーザの制作途中のプログラムを踏まえつつ (1) ユーザの思考と内省を促す質問を行う対話式のチャットAI及び,(2) 対話ログに基づく改善案を画面に提示するビジュアル機能をコードエディタに統合する. 本システムにより,ユーザの認知的な負荷を無理なく増加させ,ユーザの思考を促すことで内面的利益を向上させる効果が期待できる.

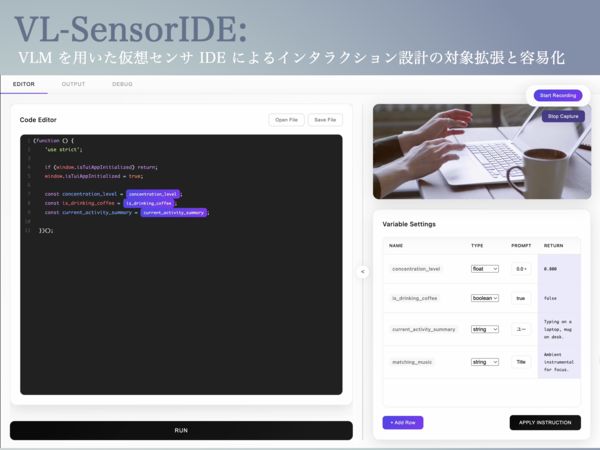

[02] VL-SensorIDE: VLMを用いた仮想センサIDEによるインタラクション設計の対象拡張と容易化

要旨:

本研究は,VLMをユーザがプロンプトで再定義できる仮想センサとして活用し,そのままアプリコードへ配線できるIDE「VL-SensorIDE」を提案する.ユーザは,測定値のフィードバックを見ながら「食事の進行度を0-1で返す」といった記述を試行錯誤しながら修正し,新たなセンサを構築できる.これにより,物理センサの設置が困難な対象や,従来の認識モデルでは実装コストが高かった主観的基準・抽象的事象の測定が可能となる.8名の評価では20分で53件の多様なセンサが作成された.本研究の成果は,VLMを仮想センサとしてコーディング環境に直結させることで,センシングの対象を拡張し,その設計と実装の自由度を高める点にある.

採録時コメント

本研究は,VLMによる動画像内容理解を型付きデータフローの出力を持つ「センサ」として一般化し,これを用いたプログラミングを支援する統合開発環境VL-SensorIDEを提案するものである.既存研究Gensorと比べ,値の型が多様化し,コードエディタも統合したプログラミング体験を実現している点,多様な実例を報告している点で異なる.実世界入出力で課題となるデバッグ支援が弱く技術的新規性が乏しいなど懸念はあるものの,WISSでの活発な議論が期待されることから条件付き採録と判定された.

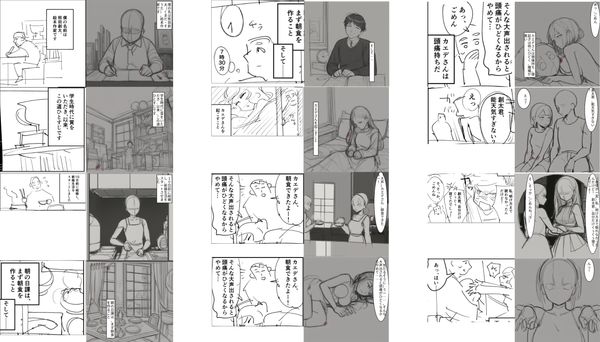

[03] 漫画制作者のためのネーム制作支援システムの開発

要旨:

漫画生成を行う研究はこれまでに数多く行われてきたが,制作プロセスに注目したものは少ない. 実際の現場では,漫画家の知識や経験を最大限に活かしつつ,漫画制作を効率化できるシステムが求められる. 本研究では,漫画家が使用することを想定したネーム制作の支援システム「NameGen」を提案する. NameGenは,漫画のシナリオを入力として受け取り,各コマのラフスケッチと吹き出しを生成する. この生成は,漫画シナリオをコマごとの小さなシナリオに分割した後,各コマごとにラフスケッチを生成し,実際の漫画のコマを参照として吹き出しを配置することで行う. 実際の漫画シナリオを入力とした実験では,NameGenが漫画家が作成したものと同じようなラフスケッチと吹き出しを生成できることを示した. さらに,我々がこれまでに取り組んできた他の生成手法と比較することで,NameGenの有効性を確かめた.

採録時コメント

本論文は漫画制作工程の分析に基づき,シナリオ分割と吹き出し配置を支援する新規性あるシステムを提案している.対応した制作工程が限定されており,コマ割り工程への対応や実用に際しては質の向上が望まれる.有用性については課題が残るものの,LLMを有効活用した新規性のある手法である点を評価し,条件付き採録と判定された.

[04] OpticDesigner:多様な光学レンズ効果をカスタマイズ可能な3Dプリントレンズフィルターデザインシステム

要旨:

写真家や映像制作者をはじめとする多くの撮影者は,それぞれ理想の表現を持っている.こうした表現を実現する手段は,カメラ内効果による撮影前処理とソフトウェア編集による撮影後処理に大別される.しかし,後処理では完全な再現が困難な効果もあり,多くの場合は前処理に依存する.だが,カメラ内の光学レンズ効果を構成するレンズやフィルターは個人ユーザが独自に調整することが難しい.本稿では,ユーザが自身の求める効果に応じて形状をカスタマイズできるレンズフィルターデザインシステムOpticDesignerを提案し,複数の光学レンズ効果の統合や強度,適用範囲の制御を可能にした.作製には光造形方式3Dプリンタを使用し,スピンコーティング法による後処理を加えることで,撮影用レンズフィルターとして利用可能な水準の透明度を実現した.さらに,写真・映像制作経験者を対象としたワークショップを実施し,ユーザの意図に応じてデザインされた光学レンズ効果の有効性とデザインの多様性を示した.

採録時コメント

本論文では,ユーザ自身が求める光学効果をデザインし,3Dプリンタとスピンコーティングを用いて実用的な光学品質をもつレンズフィルタを製作できるシステムLightMorphが提案されている。個人レベルでレンズフィルタの光学効果を自在に設計・実現できるという発想は一定の新規性があり,また実際の写真・映像制作の事例を伴うワークショップを通じて有用性を示している点は評価できる。論文全体の構成や記述も明瞭であり,完成度は全体的に高い。一方で,一部論文中に客観性に欠ける表現や,デザインツールの操作方法や操作可能なパラメータ等を含む詳細の記述や設計意図の記述が不足している点などの指摘もあった.以上の理由から,条件付き採録と判断された.

セッション2: ディスプレイ

- 座長:高田 崚介(神戸高専)

- チャット座長:佐藤 俊樹(JAIST)

[05] 波紋表示による球面ディスプレイにおける視野外ポインティングの可視化

要旨:

本論文では,球面ディスプレイを用いたインタラクティブな遠隔コミュニケーションを実現するため,新しいポインティング手法として波紋型ポインティングを提案する.提案手法は,球面上に表示された360度映像内の指示位置を起点に同心波紋を等方的に伝播させ,観察者が可視領域に現れる波形から視野外の指示位置を推測できるようにするものである.本手法のために,全天周映像の球面マッピングと波紋生成・同期表示から成るUIを実装した.評価として,既存の局所マーカー提示法との比較による参加者実験を行い,視野外ポインティングにおける位置推定正答率・主観評価を指標に有効性を検証した.さらに,遠隔協調や案内支援などへの応用可能性についても言及する.

採録時コメント

本研究では,球面ディスプレイ上での波紋表示によるポインティング位置推定を扱っている.先行研究から続いているものであり,今回の論文のみでの新規性は限定的だが,有用性と実装・評価について一定評価されている.定義や位置づけが不明瞭であることや,将来的な目的への議論が不足している点などの懸念はあるものの,WISSで議論することで研究の発展が期待される.以上の理由から,条件付き採録と判断された.

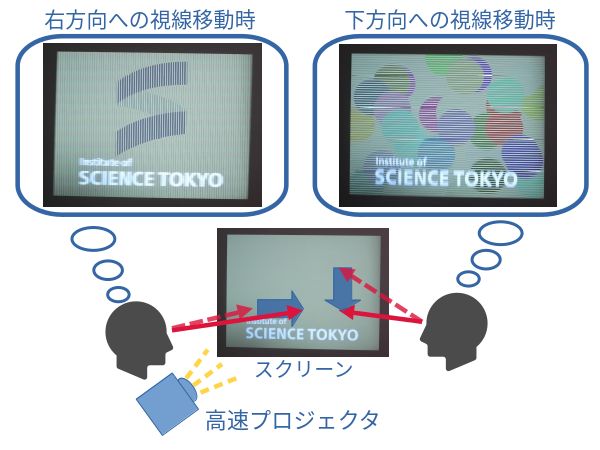

[06] 高速投影と時間方向の色分解による視線移動方向に応じた映像提示手法

要旨:

本論文では,ユーザの視線の移動方向に応じて知覚される映像が変化する映像表示手法を提案する.本手法によって知覚される映像は,視線が静止している状態では視線静止時の目的画像のみであるが,視線を特定の方向に移動させながら映像を閲覧することにより,埋め込まれた視線移動時の目的画像を視認することができる.また,上下左右のうち異なる2方向について,それぞれの方向への視線移動時に異なる画像を提示することも可能である.本手法は,人間の臨界融合周波数を超える高速での映像表示が可能な高速プロジェクタ等のデバイスと,特定の方法での画像の分割手法により実現される.本論文では,観察者に目的の色を知覚させる手法や色,解像度,表示速度に関する制約を表示実験を通して議論する.また,各ユーザの視線状態に応じて異なる映像を提示するアプリケーション例を紹介する.

採録時コメント

本研究は,高速プロジェクタを用いて,視線の移動方向によって異なる画像が知覚される映像提示手法を提案している.既存の視線インタラクションや多視点提示の研究と比べ,原理や効果に新規性が認められる.また,提案手法について実装とパラメータ調整の実験が行われており,その内容に正確性と有用性が認められる.応用例も大変興味深く,複数人利用や公共空間での利用の可能性も含め,将来の発展が期待される.一方で,記述内容の一貫性の問題や,原理や制約に関して追記が望まれる箇所,図や文章の誤りや不明瞭点などが指摘されている.以上の理由から,条件付き採録と判断された.

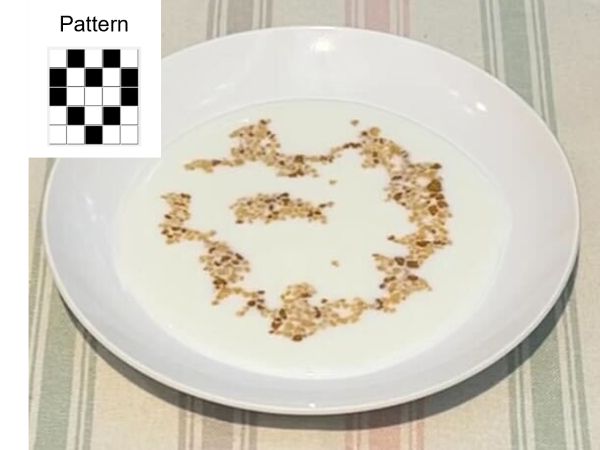

[07] Dishplay:シリアルの磁気応答を利用した可食ディスプレイシステム

要旨:

本稿では,鉄分強化シリアルを用いた可食ディスプレイシステム「Dishplay」を提案する.鉄分強化シリアルは磁気応答性を有しておリ,磁石に引き付けられる.この性質を利用した情報ディスプレイとして,永久磁石を土台に配置することでパターン表示する静的なディスプレイ,リニアアクチュエータアレイを用いて磁石を上下させることによる動的ディスプレイを実装した.提案手法に関して,シリアル量や液体の種類・量,時間経過などが表示精度に与える影響やパターン遷移に要する時間を調査した.システムの応用例として,祝祭的なメッセージの提示や実用シナリオについて議論した.

採録時コメント

鉄分添加されたシリアルおよび可動磁石マトリクスを用いて,液体に浮かぶシリアル粉末をコントロールできる,動的かつ可食であるユニークなディスプレイ技術の研究である.有用性では議論があるもののアイデアの面白さは査読者全員の認めるところであり,ディスプレイとしての性能等を追記することを条件とし,条件付き採録と判定した.

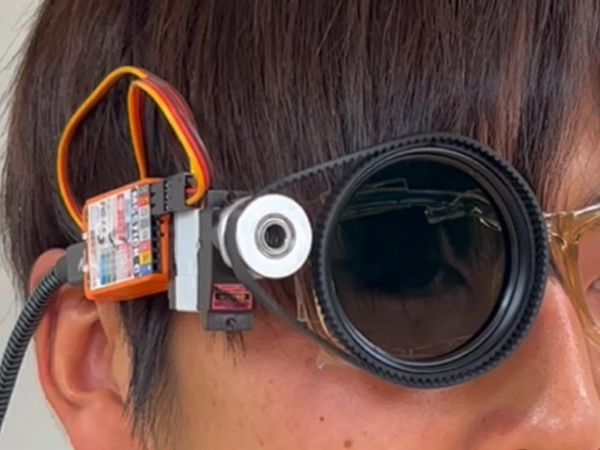

[08] ヒトに偏光知覚能力を付与するウェアラブルシステム

要旨:

規則的に振動する光を偏光といい,これに対してあらゆる方向に振動する光を無偏光という.人間は偏光と無偏光が同じように見えるため偏光を知覚できない一方で,偏光を知覚し生活に活用する生物が存在する.このことから,人間も偏光を知覚することで得た情報を活用できる可能性がある.そこで本研究では,人間が偏光をどのように活用できるかを明らかにするため,人間に偏光を知覚させるウェアラブルデバイスを提案する.提案デバイスでは,偏光子を眼前で回転させ,偏光のみが明滅して見えるようにすることで偏光知覚を実現した.また,日常生活において偏光がどのように利用できるかを探索的なアプローチにより調査した結果,偏光は太陽の位置の推定や水たまりの検出等に役立てられることがわかった.

採録時コメント

本論文は,偏光フィルタレンズを回転させて人間に偏光を知覚させる新しい人間拡張を提案している.着想の新規性は認められるが,偏光知覚の拡張ではなく既知現象の再確認にとどまる点が懸念される.また,偏光カメラを用いない光学的手法の必然性や実装に関する議論も不足している.有用性についても知見の新規性や議論の深さが不十分であると指摘された.ただし,着想自体はWISSで議論する意義がある.以上の理由から,条件付き採択と判断された.

セッション3: フィールド

- 座長:西田 健志(神戸大)

- チャット座長:秋山 耀(チームラボ)

[09] ペンさく:描いて探すことで深まるペンギン観察手法と水族館来訪者を対象とした実証実験

要旨:

動物園や水族館では複数の個体が同時に展示されることが多く,来訪者の観察は全体を眺めるにとどまりやすい.特にペンギンは数十羽単位で飼育されることが一般的であり,一部の施設では個体名を付けて一覧掲示を行うなど,個体に着目した観察を促す工夫がなされている.個体識別することがその個体への共感につながることは示されているものの,実際に観察中の個体と掲示情報を結びつけるのは容易ではない.そこで我々はこれまで,腹部模様を描画して個体を検索できるシステムを提案し,その有用性を検証してきた.本研究では,実環境におけるシステムの効果を検証するため,都市型水族館で一般来訪者を対象とした実証実験を実施した.また実験にあたり,新たに個体情報を一覧できる図鑑機能と観察履歴を保存できるアルバム機能を追加した.実験の結果,個体名を用いた会話や模様の違いへの気づき,展示前での滞在時間の増加が確認され,主体的な観察や動物への関心を高める有効性が示唆された.

採録時コメント

ペンギンの腹部模様を描くことでペンギンの個体を検索する手法については既発表であるが,水族館の現場での課題・ニーズを丁寧に検討して設計しているシステムであり,アプリケーションの完成度も高い.また,実環境である水族館で実証実験を行っている点,システムの有用性・他施設への導入可能性を議論した点が評価できる.知見が多く,WISSで議論する価値がある研究であると判断した.以上の理由から,採録と判定された.

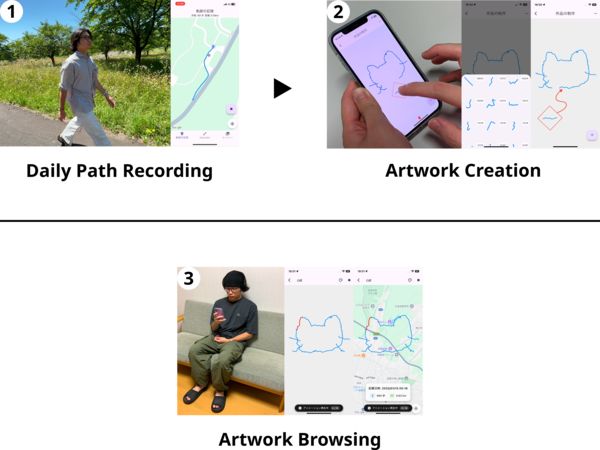

[10] GPStroke: 複数の歩行軌跡に基づくGPSアート制作手法の提案

要旨:

歩行活動は健康維持に効果があることが知られているが,多忙な現代人にとって定期的な運動時間の確保は困難である.そこで本研究では,日常生活の中で手軽に歩行活動を取り入れるために,日常の断片的な歩行軌跡を「ストローク」として収集し,後から組み合わせてGPSアート作品を制作するシステム 「GPStroke」を提案する.本システムではユーザは通勤・買い物などの日常移動時に軌跡を記録し,後でこれらの歩行軌跡をストロークとして利用して,作品を制作できる.歩行活動と作品制作を時間的に分離することで,忙しい人々でも日常の移動を活用し,楽しみながら作品を製作できる仕組みを目指す.本稿では,GPStrokeのシステム設計と実装について紹介し,さらに基礎的な評価実験を通して提案システムの効果や課題について検討する.

採録時コメント

日常生活中の歩行ルートをGPSで記録・収集し,集めたルートの地図上の軌跡形状をストロークとして組み合わせたアート作品を制作できるシステムを提案した研究である.GPSアートを手軽に取り組めるようにする発想の新規性はポジティブに評価された一方で,歩行促進・アート制作の2つの狙いがうまく整理して記述されていないこと,どちらの狙いに対しても大きな効果が見られていない点がネガティブに評価された結果,条件付き採録と判定された.

[11] Purikura-Fab:3Dプリンタ未経験者の造形プロセス理解と利用意欲を促進する体験型システムの開発

要旨:

3Dプリンタが安価で扱いやすくなったことで,個人によるものづくりが広まりつつある.しかし,3Dプリンタの使用には,依然として3Dデータの入手やスライサパラメータの設定など様々な処理が必要であり,3Dプリンタで何かを作りたいという動機がなければ利用には至らないだろう.そこで本研究は,3Dプリンタ未経験者に動機と手軽な利用条件,簡潔なワークフローを提供することで,理解と利用意欲の向上を目指す.提案システムは,写真をもとにリソフェン形状の3Dモデルを作成し,造形に必要な一連の処理を自動化・簡略化する.体験者は,スマートフォン上のWebアプリから造形したい写真を送信した後に,3Dプリンタ上のボタンで造形対象を選ぶだけで良い.さらに,画像という性質を活かして,プリクラのようにテキストやスタンプを重ねる画像加工要素を取り入れた.本稿では,提案システムが満たすべき要件とその実装について述べ,実際に造形された制作例を紹介する.

採録時コメント

3Dプリンティング未経験者に対し魅力的な3Dプリント体験を与えることを目指した研究である.Webアプリを通して所望の写真にプリクラのような加工を行い,これを送信することで所望のリソフェンを造形できる.体験全体としては新規性があり,実装の正確性は評価できる.一方,既存の3Dプリント支援手法との比較不足や有用性が限定的であるという指摘,技術的項目の記述不足といった問題点が指摘された.よって,これらの修正を条件とした条件付き採録と判断された.

セッション4: 探索

- 座長:加藤 淳(産総研)

- チャット座長:渡邉 拓貴(はこだて未来大)

[12] ユーザの能動的な探索を可能にするDeep Researchシステム

要旨:

大規模言語モデルを活用したAIエージェントアプリケーションであるDeep Researchは,ユーザに代わって多段階的なウェブ検索を実行し,複数セクションから構成されるレポートを生成するシステムである.従来のシステムでは,ユーザは初期クエリの入力とエージェントが生成したリサーチプランの承認またはコメントのみが可能であり,リサーチ開始後はユーザが結果に至るまで介入できないため,しばしばユーザの関心と乖離したレポートが生成されるという課題があった.本論文では,ユーザが能動的に介入可能なDeep Researchシステムを提案する.提案システムでは,まずユーザのクエリに基づいて複数のリサーチ候補を提示し,ユーザはその中から関心のある候補を複数選択できる.さらに,リサーチ結果に基づいて関連するリサーチ候補の追加や,動的な要約,構造化されたレポート生成機能を提供することで,ユーザは理解を深めながらさらなる探索を進めることが可能となる.ユーザ実験の結果から,提案システムは従来のDeep Researchと比較して,網羅性の高いレポートを効率的に低負担で生成できることが示唆された.

採録時コメント

本研究はDeep Researchにタイル型UIによって従来の一方向的な調査プロセスを緩和し,人間とAIエージェントが協調的に調査を進められる新しい枠組みを提示しており,コミュニティへの貢献は大きい.32名のユーザー実験で本手法の網羅性や効率性の向上が確認された.以上の理由から,再録と判定された.

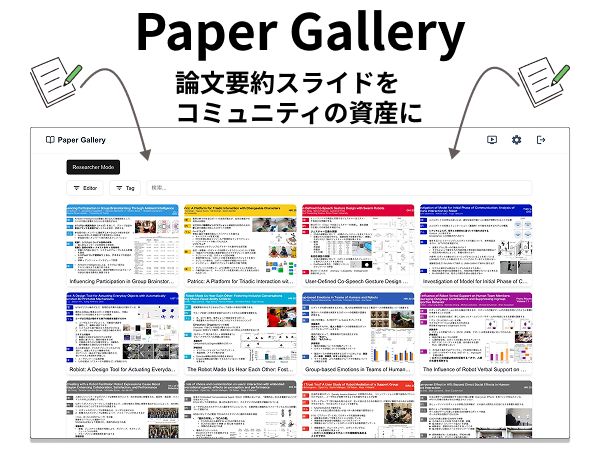

[13] Paper Gallery: 論文要約スライドをコミュニティの資産に

要旨:

ゼミや勉強会で作成される論文要約スライドは,テキスト中心の論文情報と比較して,研究内容を視覚的に理解できるという点で価値ある知的資産である.しかし,これらのスライドは発表後に散逸しがちであり,その活用は各研究者の管理や研究室ゼミの運営方針などの研究コミュニティに委ねられているのが現状である.本稿ではこの課題に対し,論文要約スライドを活用した,一連の研究活動を支援するWebシステム「Paper Gallery」を提案する.本システムは,(1)既存の情報共有プラットフォームとの連携によるユーザ負担のない自動データベース構築,(2)スライドの視認性を高めるギャラリー表示と検索機能による知識発見の促進,(3)論文要約スライドを介した研究者間のコミュニケーション活性化を特徴とする.

採録時コメント

研究コミュニティに導入が容易で,論文要約スライドの視覚的価値を活かせて,コミュニティ内の繋がりや議論を誘発できるという三つのデザイン指針を満たすシステム「Paper Gallery」を提案し,ゼミでの10か月の運用で得た実証的知見を報告している.既存Wikiシステムを拡張して実現され,差分が見えにくい点が懸念だが,論文要約スライド活用を多角的に試行した点が新しく、研究活動支援のありかたについてWISSで活発な議論が期待されるため,条件付き採録と判定された.

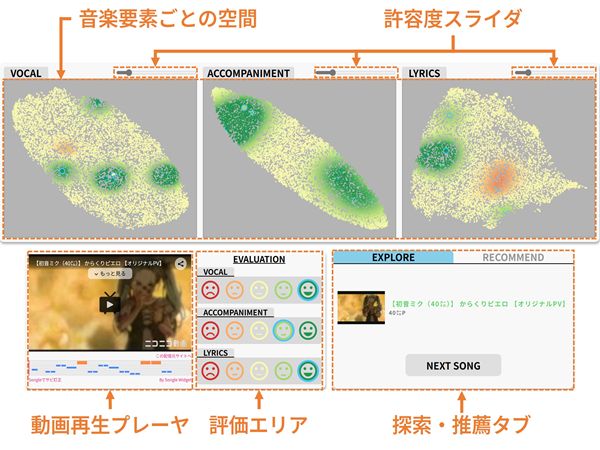

[14] PrefTolerance: 歌声・伴奏・歌詞ごとの嗜好と許容度を考慮できる楽曲推薦インタフェース

要旨:

楽曲に対する嗜好には,歌声・伴奏・歌詞といった音楽要素に対する嗜好の度合いがあると考えられる.しかし,従来の楽曲推薦システムでは,ユーザは推薦された各楽曲が自分の嗜好に合うかどうかを楽曲単位で評価することが一般的であるため,音楽要素ごとのユーザの嗜好を十分に反映した推薦が難しい問題がある.また仮に,ある楽曲のある音楽要素に対するユーザの嗜好の度合いが高いことがわかったとしても,その音楽要素とどの程度まで類似した楽曲であればそのユーザに推薦すべきかわからない問題もある.本論文では,これらの問題を解決するための楽曲推薦インタフェースPrefToleranceを提案する.具体的には,歌声・伴奏・歌詞の3つの音楽要素を対象とし,各音楽要素に対してユーザが嗜好の度合いを評価可能にする.さらに,各音楽要素に対して,ユーザがどの程度の類似度を嗜好に合う範囲として許容できるかの度合いを「許容度」として指定可能にする.PrefToleranceは音楽要素ごとの嗜好と許容度に応じて,嗜好に合う楽曲の範囲がどのように変化するかを可視化することで,許容度の低さ(こだわりの強さ)を重視した楽曲推薦ができる.

採録時コメント

本研究は,楽曲推薦システムにおいて,歌声・伴奏・歌詞という三つの要素それぞれに対して個別に「許容度」を設定できる新たな仕組みを提案したものである.システムの実装は丁寧で完成度が高く,論文全体も明快にまとめられており,レビュアは好印象であった.一方で,「許容度」と従来の「重要度」との概念的な違いが十分に説明されていない点や,システムの有効性を示す評価が限定的である点が指摘された.それを踏まえた委員会での議論の結果,WISSにおける議論を促す意義ある研究として評価され,採択に至った.

セッション5: XR

- 座長:藤田 和之(東北大)

- チャット座長:丸山 一貴(明星大)

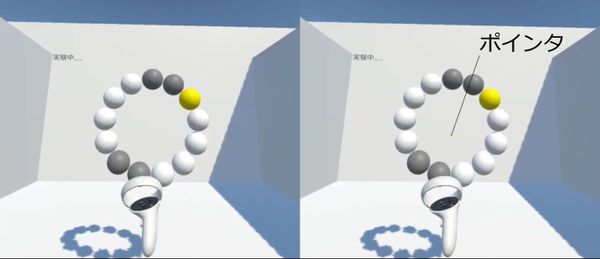

[15] 片眼のみに表示されるポインタを用いたxR向け選択手法

要旨:

xRにおけるオブジェクト選択手法に関する課題として,両眼視差による問題がある.両眼視差とは,左右の眼の位置あるいは網膜像の違いを表す.これにより,奥行きの異なる複数の物体を見たときに片方の物体の像が二重に見える現象が引き起こされ,オブジェクトの選択が困難になる.この問題を生じない手法として,本研究は,片眼のみに表示されるポインタを用いたxR向け選択手法を実装した.本手法の性能を評価するために,両眼に表示されるポインタを用いた従来手法に対する,Fittsの法則に基づく比較実験を行った.その結果,本手法は従来手法と比較して,選択のための移動時間,エラー率,スループット,作業負荷,およびユーザビリティについてより優れた性能をもつことが示された.また,ポインタを表示する眼の決定には,利き眼だけでなくユーザの好みを考慮する必要があることが示唆された.

採録時コメント

本論文は両眼立体視を行う環境でオブジェクトを選択する際に,ポインタを片目の視界のみに表示することでオブジェクトの選択時間とエラー率が改善されることを示している.新規性や有用性が認められ,WISS登壇発表での議論に相応しい研究である.一方で,論文の記述については一部に不十分な箇所があるため,各査読者からのコメントを確認して反映されたい.以上の理由から,条件付き採録と判断された.

[16] 効率的な遠距離オブジェクトの回転操作を可能とするトラックボール型VRコントローラ

要旨:

仮想現実(Virtual Reality; VR)におけるコントローラを用いた従来のインタラクションは,腕や手首を繰り返し動かす必要があり,手の疲労に繋がりやすい.特に,ユーザの手の届かない範囲にあるオブジェクトを効率的に回転させることが難しい.本稿ではVRにおける効率的なオブジェクトの操作の実現のため,球形のインタフェースであるトラックボールを使用することを検討する.商用のVRコントローラを改良してプロトタイプを実装し,トラックボールを利用した回転手法を実装した.このトラックボール型のコントローラによる操作手法の性能を評価するため,2つの従来手法を含めた3つの手法間での比較実験を行った.その結果,トラックボール型コントローラによる操作手法は特に手の届かない遠距離のオブジェクトの回転操作に優れており,トラックボールを用いた回転手法のVRインタラクションにおける有用性が示された.

採録時コメント

VRコントローラにトラックボールを組み込み,特に遠距離オブジェクトの回転操作における効率性と直感性を向上させる新しいインタラクション手法を提案する研究である.プロトタイプ実装と比較実験により定量・主観の両面から有効性を検証している.その結果,パフォーマンスと主観的評価に優れる可能性が示されている.近距離の回転操作では従来手法に劣る可能性も示されているものの,新規性と将来展望の点で高く評価できる.以上の理由から,条件付き採録と判定された.

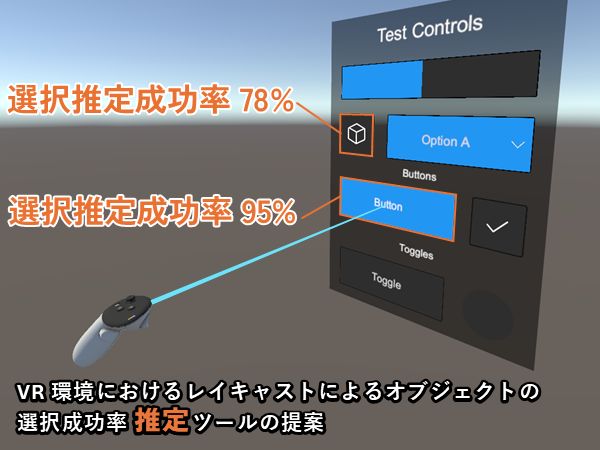

[17] VR環境におけるレイキャストによるオブジェクトの選択成功率推定ツールの提案

要旨:

XRデバイスの普及により三次元空間におけるインタラクションが一般化する中,UI開発者はより優れたユーザ体験を実現するためにユーザビリティへの配慮が強く求められている.HCI分野では,この課題解決のため古くからポインティング研究が行われ,三次元空間を対象とした研究も大きく進展している.しかし,研究が進む一方で,そこで得られた指針を実際の開発者がUI改善のサイクルに直接活用するためには,実用的なツールを提供することが求められる.本研究は,VR開発におけるこの「研究と開発のギャップ」を埋めることを目指し,開発ツール内でオブジェクトの選択成功率を推定するシステムを提案する.本稿ではその理論の検証を行い,ツールの機能について説明する.また,VR開発者に本ツールを試用してもらい,そのフィードバックから有用性を検証する.

採録時コメント

査読者一同,VR空間でのポインティングの成功率を推定する数理モデルは有用であり,将来性がある研究であることを認めている.一方で,今回モデル構築のために実施された実験から得られたデータは,本研究で提案しているVR環境でのUI構築時のオブジェクト成功率の推定に利用するには限定的なデータであり,実験計画を含めて再検討の余地がある.大規模なデータによるモデル構築を含めて,今後の発展が期待される.以上の理由から,条件付き採録と判定された.

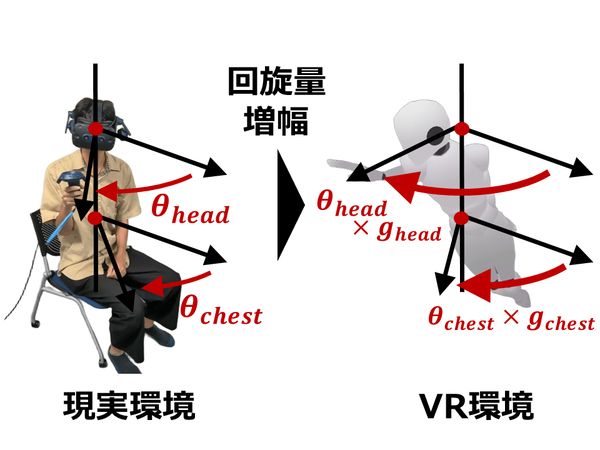

[18] 座位での物理的な制約の緩和を目指した知覚されない閾値に基づいたリダイレクション手法の提案と評価

要旨:

VR空間内では,上半身の回旋を伴うオブジェクトの把持・移動が頻繁に行われるが,座位では背もたれなどの障害物によりこの回旋動作が困難となるなど,物理的な制約が大きい.そこで本研究では,頭部と胸部(上肢)回旋量をユーザが知覚できない範囲で同時に増幅するリダイレクション手法を提案する.本手法は,認知負荷とサイバー酔いを抑制しつつ,物理的な回旋量を削減することで,これらの物理的な制約の緩和を目指す.まず提案手法を設計するため,回旋量の増幅がユーザに知覚されない閾値を調査する実験を行い,頭部と胸部の回旋を同時に約1.43倍まで増幅しても,ユーザに知覚されないことが示唆された.この知見に基づき,提案手法を実装し,認知負荷・サイバー酔いの抑制と物理的な回旋量の削減への影響を評価した.その結果,提案手法は認知負荷・サイバー酔いを抑制しつつ,これまでは両立が困難だった「視認性向上」と「座位における物理的な制約の緩和」を両立できる可能性が示唆された.

採録時コメント

本研究は,座位環境での物理的な制約を緩和するために,頭部と胸部の回旋を同時に知覚閾値内で増幅するリダイレクション手法を提案し,その有効性を検証したものである.回旋ゲインを頭部と胸部へ同時適用することの新規性に加え,物理的制約の緩和とVR体験の質の保持を両立するための設計指針を提供していることの有用性が高く評価された.一方で,一部主張のオーバークレイムや,一部評価指標の位置づけの不明瞭さが見られたことから,条件付き採録と判定された.

セッション6: 支援

- 座長:大西 鮎美(神戸大)

- チャット座長:湯村 翼(北海道情報大)

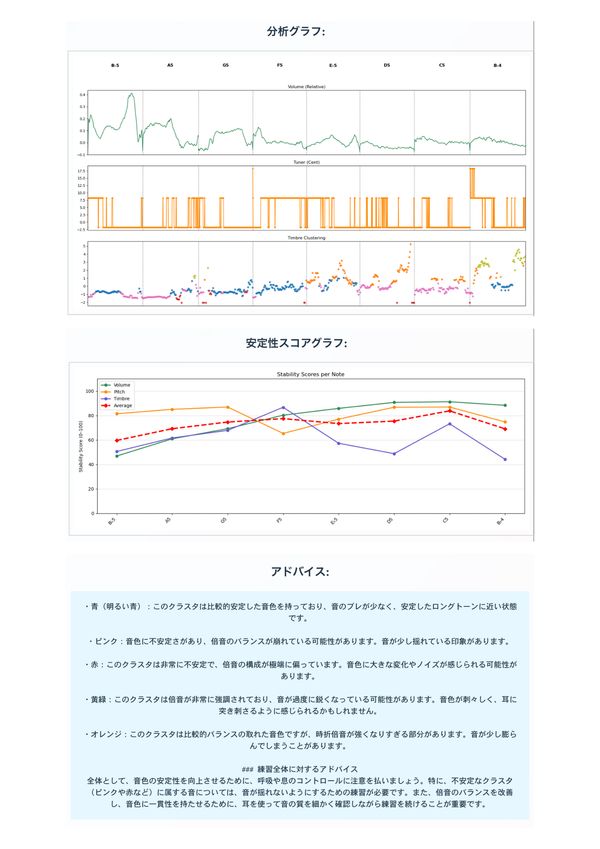

[19] PracToneVis:管楽器奏者のためのLLMを用いた基礎練習支援システム

要旨:

奏者にとって基礎練習は演奏技術の土台となる重要な活動であるが,その成果を客観的に評価する機会は多くない.特に音色は定量的評価が困難であり,課題の把握が難しい.本研究では,ロングトーンを対象とした基礎練習支援システム「PracToneVis」を開発し,音響解析による可視化と大規模言語モデル(LLM)によるフィードバックを通じて,演奏傾向の理解を支援する.音響解析において,我々は音量・音程・音色の3点に着目している.音量と音程は基準値との差分に基づき評価し,音色は倍音構成から抽出した特徴ベクトルをクラスタリングして可視化する.さらにこれらの安定性を得点化し,LLMによる自然言語での解説とともに演奏者に提示する.実験では,10名のフルート奏者によるロングトーンを分析し,PracToneVisの出力に対する評価アンケートを実施した.その結果,音色に関する表示の有用性が示された.今後は,より可読性の高い可視化方法の検討と,問題点の自動検出を通じて,さらなる練習の効率化を目指す.

採録時コメント

本研究では,管楽器のロングトーン練習を対象に,音量・音程・音色の3点を解析して可視化し,LLMで自然言語フィードバックするシステムを提案した.倍音構造に基づく音色クラスタリングをLLMと組み合わせて自然言語フィードバックするという点,アプリとして実装できている点,10名の奏者を対象にしたユーザ調査により評価されている点が評価された.一方で,先行研究との差分が明示的ではない点,評価方法や音色クラスタリングの妥当性に関する懸念が示された.以上の理由から,条件付き採録と判定された.

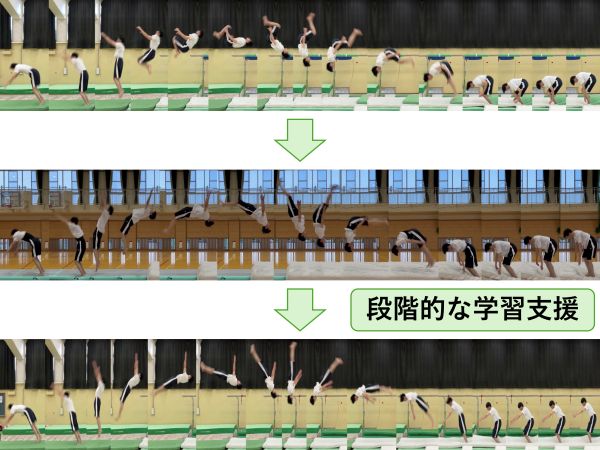

[20] 後方伸身宙返りの段階的学習をサポートする練習支援システム

要旨:

器械体操の床種目における後方伸身宙返りを対象に,段階的学習支援と言語フィードバックを統合した練習支援システムを提案する.提案システムは,スマートフォンやタブレットで撮影した演技動画を姿勢推定し,得られた姿勢情報を採点規則に基づく減点リスクとしてアニメーション形式で可視化し,角度変化を演技評価に直結して理解できる機能を提供する.さらに,初級者から上級者までの演技を解析し,演技間の類似度マップを作成し表示する.学習者はマップの中から次の目標となる演技を選択し練習の参考とすることで段階的な学習を行うことができる.加えて大規模言語モデル(LLM)を活用し,目標の演技と自身の現在の演技の違いを解析させ,自然言語での改善指導を行う.初級者・中級者のスキルレベルからなる体操経験者を対象に評価実験を実施し,改善点の明確化や学習意欲向上に効果が確認された.

採録時コメント

本論文は,器械体操の床種目における後方伸身宙返りを対象に,段階的学習支援と言語フィードバックを統合した練習支援システムを提案しており,類似度マップによる段階的学習支援機能に関する新規性,システムの実装の質も高いという点が評価された.一方で,システムの中核の機能で新規性があるという意見が多かった段階的学習支援の部分の記述不足と,提案システムの支援対象者が不明瞭である点が指摘された.以上の理由から,条件付き採録と判断された.

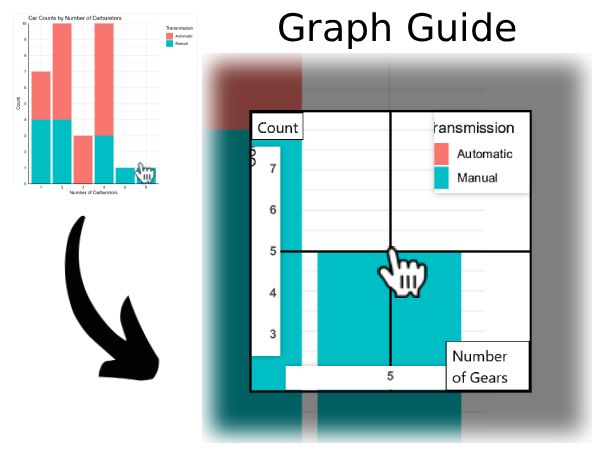

[21] Graph Guide: 低視力者支援のためのセマンティックFocus+Contextグラフ表示

要旨:

データ可視化グラフは情報伝達の手段として広く利用されているが,弱視者(Low Vision Individuals: LVI)にとっては依然として困難を伴うものであり,注目している情報とその周囲にある文脈情報の両方にアクセスすることが難しい.LVIを支援する最も一般的なツールは画面拡大ツールであるが,一様な拡大によってグラフの一部が視野から外れ,パン操作やレイアウトの記憶が求められるため,高い認知的負荷を引き起こす.これらの課題を明らかにするため,5名のLVIを対象とした予備的調査を実施した.その結果,参加者は凡例といった文脈的要素を推測に頼りながら探すことが多く,それが余分な認知的負荷を生じさせていた.これらの知見に基づき,Graph Guideを開発した.Graph GuideはFocus+Contextの発想に基づき,視野外にある文脈的要素(例: 軸や凡例)を意味的に抽出し,視野内へ投影する手法である.さらにGraph Guideを検証するため,6名のLVI参加者を対象に予備的評価を実施した.その結果,Graph Guideは既存の従来ツールによるワークフローと比較して,知覚的アクセスを改善し,労力を削減し,システムユーザビリティ尺度(System Usability Scale: SUS)においてより高いスコアを達成した.本研究の知見は,新たな機能を画面拡大ツールと統合する際に生じる視覚的な情報過多の管理といった課題を明らかにしており,今後さらなる研究の必要性を示唆している.

採録時コメント

本研究は,弱視者がグラフをよみとりやすくするために,グラフのカーソル付近を拡大表示しつつ,そのすぐ周囲に文脈的要素(例:軸,凡例)を常に表示する,いわばfocus+context表示手法を提案している.本研究の進め方は堅実であり,まず弱視者5名が参加した予備実験から要件を抽出した上で,この要件に基づき提案手法を設計している.また,弱視者6名が参加した3条件(None、Minimap、提案手法)を比較するユーザテストを通じて,提案手法がグラフの読み取りに役立つことや手法に関する方向性が報告されており,この点でも本研究の貢献は大きい.以上の理由から,本論文は採録と判断された.

セッション7: 入力

- 座長:高橋 亮(東大)

- チャット座長:高橋 治輝(立命館大)

[22] KanaShark: SHARK2に基づく日本語ジェスチャ入力手法の検討

要旨:

スマートウォッチのような小さな画面での日本語入力の困難さを解決するため,単語単位のジェスチャ入力手法KanaSharkを提案する.KanaSharkは,SHARK2やSwype入力の手法を日本語入力に用いられる12キー配列に応用し,単語の子音のみを一筆書きでなぞることで入力する.経路形状から単語を確率的に推定するため,操作の曖m昧さを許容しつつ高速な入力を可能とする.本研究ではKanaSharkの有効性を検証するため,9名の参加者による10日間の評価実験で,フリック入力手法,および子音タップ入力手法と比較した.その結果,KanaSharkは学習効果が顕著であり,フリック入力手法より有意に高速かつ少ない誤入力での入力が可能であることが示された.一方で,初期学習コストの高さが課題として示された.これらの結果に基づき,本研究の最後では,スマートウォッチの日本語入力の効率性の観点からKanaSharkの将来展望を議論する.

採録時コメント

本論文は,スマートウォッチにおける日本語入力手法として,12キー配列の子音を一筆書きでなぞる入力方式 KanaShark を提案し,その有効性を検証している.提案手法を含む3手法を9名を対象とした,10日間の実験で比較しており,入力速度やエラー率において提案手法の優位性を示している.またNASA-RTLXやSUSスコアなども評価しており,実験結果やアイデア自体の有用性は査読者らによって高く評価されており,採録と判定した.

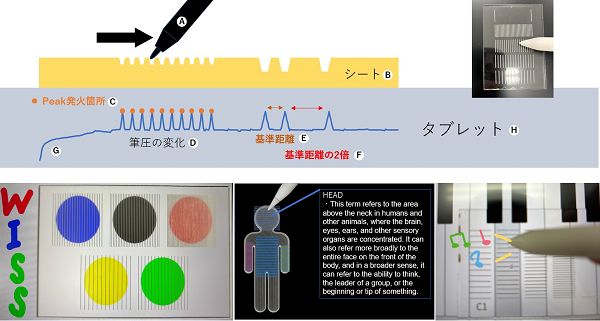

[23] 溝間隔の違いによる筆圧変化を活用したシート埋め込み型ID認識手法

要旨:

本研究では,デジタルペンを用いた手書きを補助するものとして,筆圧変動を利用して筆記対象物を識別可能とする手法を実現し,それを用いた支援システムを実装した.具体的には,一定間隔で溝を設けた透明な筆記対象物をディスプレイ上に配置し,筆記時の筆圧変化をもとに筆記対象物の識別を行う,既存のディスプレイとデジタルペンのみで実現可能な新しい筆記対象物識別手法を用いる.評価実験では,溝の幅が異なる4種類のシートを作成し,筆圧のピークに基づき判定する手法の精度検証を行った.実験の結果,識別精度0.78で推定可能であることがわかった.さらに,本手法の有用性を検証するため,物理カラーパレットや学習支援教材などのアプリケーション例を実装し,実用性を検証することで,分野にとらわれない様々な場所での応用可能性を示した.

採録時コメント

本技術は溝パターンによる筆圧変化の読み取りに新規性があり,論文の質も高いと評価した.一方で,提案技術の有効性が既存操作との比較で不明瞭な点,および認識精度や個人差への対応など技術的な課題も残る.以上の理由から,条件付き採択と判断された.

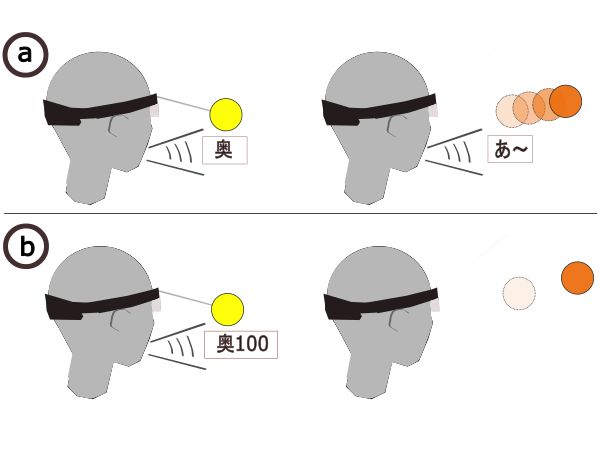

[24] 頭部方向と非言語的発声を用いたVR向け三次元オブジェクト操作手法

要旨:

VRにおける発声による仮想オブジェクト移動操作(発声操作)は,三次元座標系の特定の軸方向へオブジェクトを移動させる.そのため,移動先の位置によっては多くの操作が必要となり,結果として多くの移動時間を要する.我々は,この課題を解決するために,発声操作に加えて頭部方向を用いる手法を開発した.本手法では,頭部の方向に,オブジェクトの移動に使われる座標系が連動して回転するため,ユーザは一度の操作によって目的の方向へオブジェクトを移動できる.ユーザ実験では,手法のより適切な設計を探るために,連続的な非言語的発声による操作および離散的な移動距離の発声による操作と,頭部による操作および視線による操作を組み合わせた計4つの設計を実装した.研究室内実験の結果,いずれの設計も発声のみの操作に比べて速いことが分かった.

採録時コメント

本論文では,VR環境でのオブジェクトの移動を目的として,頭部や視線による操作と発声による操作を組み合わせた手法を提案している.頭部・視線操作と発声操作の組み合わせは新規であり,詳細な比較実験の結果に基づいて,先行手法(発声のみ)よりも優れた選択手法であることを示した.一方で,この手法が具体的なVRアプリケーションで,どのように使用されるかについて,十分に議論されていないという指摘があった.委員による議論の結果,採録の条件ではないものの,具体的な使用例を示しながら手法の有用性を説明することが強く推奨された.以上の理由から,採録と判断された.

国際学会招待発表

- 座長:寺田 努(神戸大)

- チャット座長:宮藤 詩緒(科学大)

[25] RunSight:弱視ランナーが夜間も掛け声式伴走ランニングに参加するためのAR技術の開発

要旨:

本研究では,Augmented Reality(AR)技術を用いて弱視ランナーの視覚を補助し,夜間の伴走ランニングを可能にするシステム「RunSight」を提案する.視覚障がいをもつ弱視ランナーにとって,夜間の暗い環境下では,前方を走る伴走ランナーを残存視力で追走する「掛け声式伴走ランニング」への参加が困難となる.これは,暗所では視界が著しく低下し,伴走ランナーの位置や周囲環境の把握が困難になるためである.RunSightは,ヘッドマウントディスプレイを通じて障害物や伴走ランナーの位置を視覚的に強調表示することで夜間の弱視走行を支援する.弱視ランナー8名を対象に行った試走では,AR支援なしでは全員が夜間に掛け声式伴走ランニングを実施できなかった一方,RunSightのAR支援を利用した条件では全員が1km以上の夜間走行に成功した(平均3.44km).

国際学会・国際論文誌名

The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2025)

[26] MorphKeys: スイッチ付きNFCタグを用いた形状自在キーボード

要旨:

キーボードはコンピュータへの入力手段として広く用いられているが,その形状は固定されており,人間にとって最適化されていないことが多い.また,人間工学に基づいて設計されたキーボードであっても,個人差や用途差を吸収することはできない.そこで我々は,ユーザがキーを自由に・立体的に配置できるキーボード,MorphKeysを提案する.MorphKeysでは各キーが独立したバッテリーフリーなキーユニットとなっており,これらはユーザが押下したときのみ近距離無線通信 (NFC) によって給電・読み取りが行われるため,キー入力を検知できる.また,リーダに中継共振器を用いることで,十分な読み取り範囲と高い読み取り性能を両立する.さらに,粘土と砂鉄による土台を用いることで,NFCの動作を阻害することなく,磁力によるキーの固定を可能にする.

国際学会・国際論文誌名

The ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2025)

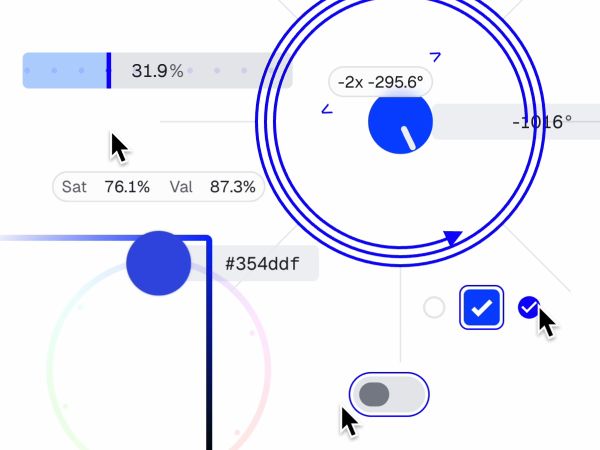

[27] Tweeq: クリエータによるクリエータのためのパラメタ調整GUIウィジェット

要旨:

本研究は,コンテンツ創作の現場に不可欠である数値スライダーやカラーピッカーなどのGUIウィジェットに着目する.まず,市販の制作ツールに実装されたウィジェットの実例を収集・分析し,プロクリエータ向け設計の3原則 (1) 多様な入力モードの併存,(2) 高速かつ高精度な操作性の優先,(3) 作業空間を圧迫しない省面積設計 を導出した.これに基づき,リファレンス実装としてGUIウィジェット群Tweeqを開発した.Tweeqは第一著者によるアニメーション制作の実践と並行して実装され,少ない操作回数でのパラメタ調整,オーバーレイ表示による継続的な視覚フィードバック,常時注視を必要としないドラッグやキーボード入力のサポートといった特徴を備える.サンプルアプリケーションを用いたプロユーザによる簡易評価では概ね好意的な反応が得られ,提案原則の有用性が示唆された.

国際学会・国際論文誌名

The ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2025)

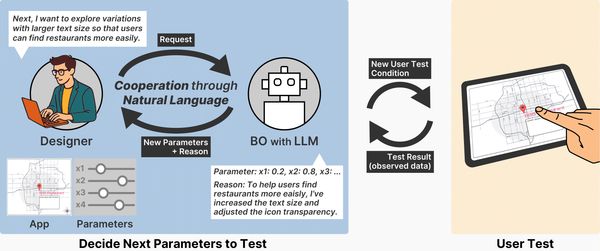

[28] 自然言語を介した協調的デザイン最適化

要旨:

効果的なインタラクション設計には,最適なパラメタの特定が必要である.そのためデザイナは反復的なユーザテストや試行錯誤を行うが,このプロセスは多次元空間における複数の目的のバランスを取る必要があり,時間と認知的負荷を要する.他方,ベイズ最適化等に基づくシステム主導型手法は,次に試すべきパラメタを提示できるが,デザイナが最適化に介入できる機会は限られ,体験を損なう恐れがある.本研究では,自然言語を通じてデザイナと最適化システムの協調を可能にするデザイン最適化フレームワークを提案する.システム主導型最適化と大規模言語モデルを統合し,デザイナが最適化プロセスへ介入しつつ,システムの推論理解を可能にする.実験結果から,提案手法はシステム主導型よりユーザの行為主体感が高く,手動設計に比べて有望な最適化性能を示した.さらに既存の協調型手法と遜色ない性能を発揮しつつ,認知的負荷を低減することが示された.

国際学会・国際論文誌名

The ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2025)

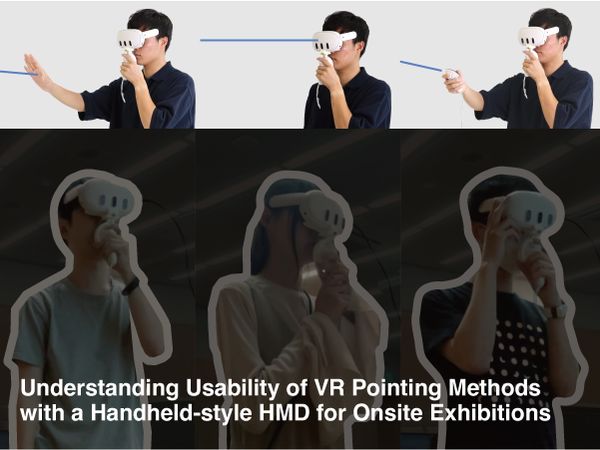

[29] 展示空間における手持ち型ヘッドマウントディスプレイのVRポインティング手法の検討

要旨:

手持ち型ヘッドマウントディスプレイ(HMD)は,その手軽さから展示会での利用が拡大しているが,VRに不慣れな来場者に適したポインティング手法の明確な指針は示されていなかった.本研究は,手持ち型HMDにおける状況に応じた適切なポインティング手法を明らかにすることを目的とする.まず,手持ち型HMDを利用した展示の実践者への半構造化インタビュー調査(N=8)から,利用実態と課題を明らかにした.続いて,この知見に基づき7種類のポインティング手法を実装し,VR初心者(N=28)を対象にユーザビリティ調査を実施した.その結果,実際の展示で利用されていたハンドジェスチャの利用は推奨できないことが示唆された.対照的に,視線滞留による選択は,エラーが少なく,高いユーザビリティで自信のある入力を実現し,来場者のVR経験を問わない安定した操作を提供することが明らかになった.これらの結果をもとに,手持ち型HMDのポインティング手法を設計するためのガイドラインを作成した.

国際学会・国際論文誌名

The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2025)

国際学会招待発表(デモ)

- 座長:――

- チャット座長:――

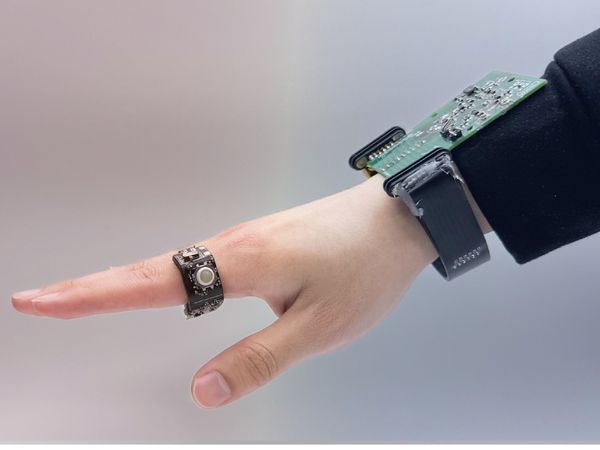

[30] picoRing mouse:極低電力な指輪型無線マウス

要旨:

ARグラスの登場でARやVRが屋外でも利用できるが,ARグラスだけでは視覚情報しか得られないため,指輪型マウスのようなウェアラブル入力デバイスが期待されている.しかし,指輪型デバイスは小型の電池しか搭載できず,数十mW級の無線通信で指輪のデータを送り続けると短時間しか駆動できない.そこで,超低電力な指輪型無線マウス「picoRing mouse」を提案する.picoRing mouseは,PITというコイルベースの高感度インピーダンスセンシングを用いる.これは,指輪側に電力消費の大きいアクティブ通信回路が不要なため,大幅な省電力化ができる.この高感度PITと小型マウスを組み合わせることで,picoRing mouseは最大449 µWという超低電力で動作し,27 mAhの小型リポ電池1回の充電で最大44日間の動作を可能にする.これにより,充電頻度を気にせず,長時間利用できる(https://youtu.be/7RazVNMx0Ms).

国際学会・国際論文誌名

The ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2025)

[31] WanderGuide: 視覚障害者の探索を支援する地図なし案内ロボット

要旨:

視覚障害者が大規模公共施設において,事前に準備した地図を使用せずに単独での探索を可能にするWanderGuideを提案する.まずWanderGuideをデザインするために,商業施設および科学博物館において10名の視覚障害者参加者を対象にシステム要件の調査を実施した.その結果,ユーザの嗜好に応じて周囲を記述する詳細度を三段階で提供する必要があることが明らかになった.この調査結果をもとに,システムには記述の詳細度を調節可能な機能および興味地点に関して音声対話で質問・移動指示を行える機能を備えたWanderGuideを開発した.5名の視覚障害者を対象とした評価実験により,WanderGuideを用いることで視覚障害者は単独で周囲の探索を楽しむことができるようになったことが示された.

国際学会・国際論文誌名

The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2025)

[32] 超複製技術時代のアウラ:AI生成湿板風写真による一回性の再考

要旨:

超複製技術時代の写真における「アウラ」のあり方を問い,古典技法である湿板写真と現代技術を融合した「Non-Reproducible Generative Collodion」を提案する.本手法では,生成AIで湿板特有の偶発的な風合いを創出し,NFTでその一回性を保証.これをガラス板へUV印刷し,物質的な作品を制作する.専門家へのインタビューを通じ,伝統的な湿板写真との質感や色味の差異が指摘される一方,ガラスの物質感とデジタルのクリアな美しさが融合した,従来とは異なる新たなアウラの存在が評価された.本研究は,物理的な価値とデジタルな価値を接続し,未来の写真表現と芸術の可能性を探るものである.

国際学会・国際論文誌名

SIGGRAPH Asia 2024

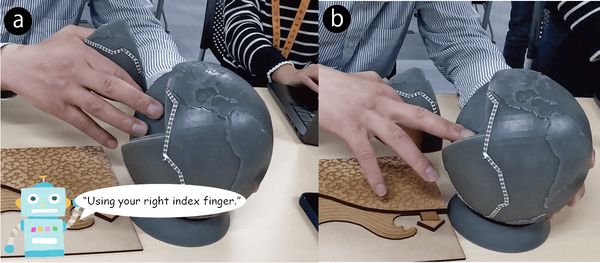

[33] 視覚障害者のための「Touch and Talk」の検討:複数の触覚モデル探索を通じた科学コミュニケーション支援の検討

要旨:

触覚的な探索は視覚障害者が概念を理解する上で極めて重要である.これまで音声や振動といったモダリティを組み合わせたインタラクティブ3Dモデルが開発されてきたが,これらのシステムは固定的なインタラクションフローに依存しているため適応的なガイダンスの機会が制限される.本研究では,特に抽象的かつ空間的に複雑なトピックに頻繁に直面する科学コミュニケーションの文脈において,インタラクティブな対話が触覚学習体験をどのように高めうるかを検討した.まず22名の専門家にインタビューを実施し,効果的な説明手法やコミュニケーション戦略を抽出した.次に複数の触覚モデルと音声ベースの「Touch and Talk」システムを組み合わせたテクノロジープローブを用い,10名の視覚障害者へWizard-of-Oz手法を用いた実験を行った.実験から得た知見に基づき,複雑な科学的内容を視覚障害者が自律的に探索できるよう支援するためのデザイン上の示唆を提案する.

国際学会・国際論文誌名

The 27th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility ・ASSETS

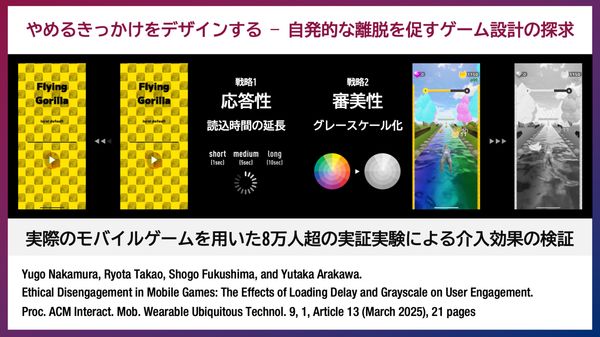

[34] モバイルゲームのエシカル・ディスエンゲージメント:ロード遅延と白黒化がユーザエンゲージメントに与える影響の大規模調査

要旨:

本研究は,モバイルゲームにおける利用抑制を目的とした介入手法に関する知見の不足に着目し,プレイヤーの健康とウェルビーイングを重視した「エシカル・ディスエンゲージメント(倫理的離脱)」の戦略を検討したものである.人気ゲーム「Flying Gorilla」の利用者84325名を対象に,1か月間のランダム化比較試験を実施し,ベースライン,ロード時間の遅延(1・5・10秒),画面の白黒化,およびそれらの組合せという7条件を比較した.その結果,ロード遅延と白黒化はいずれも継続率および日次プレイ時間を有意に低下させ,特に白黒化と10秒遅延を組み合わせた条件では,継続率が40.4%,日次プレイ時間が30.8%減少した.さらに,地域特性やユーザタイプによって効果の大きさが異なることも明らかとなった.これらの知見は,過度なゲーム利用を抑制するための介入の有効性を示すとともに,プレイヤーのウェルビーイングを考慮したモバイルゲーム設計の指針を与えるものである.

国際学会・国際論文誌名

Proceedings of the ACM on Interactive,Mobile,Wearable and Ubiquitous Technologies

著者の方へ:プログラムに記載された情報に誤りがある場合は,2025 [at] wiss.org へ連絡をお願いします.

採録時コメント

試行錯誤や創造性が求められるクリエイティブコーディングにカスタマイズされた生成AIチャットを組み込んだプログラミング環境を実装した研究である.システム設計の妥当性や新規性については評価された一方で,論文の記述や図の視認性について問題が多く,内面的利益を向上させるという研究目的に対する有用性を読み取りづらいなど改善の必要性が大きかったことから,条件付き採録と判定された.